中学生・高校生におすすめ!辞書選び3つのポイント|英語・国語どちらも失敗しない選び方

「中学生になったから、そろそろ辞書を買わないといけないかな…」

保護者の方から塾でよくいただく相談のひとつです。

特に英語や国語の辞書は種類が豊富で、それぞれ特徴や個性があります。ところが、何となくの基準で選んでしまうと、せっかく買った辞書が「難しすぎて使えない」「結局ほとんど開かれない」という残念な結果になってしまうことも少なくありません。

実は、辞書は「どれでもいい」わけではなく、お子さんの学習段階や目的に合ったものを選ぶことがとても大切です。

同じ「辞書」でも、解説のやさしさや例文の多さ、収録されている言葉の種類は大きく異なります。

この記事では、塾講師の視点から「中学生・高校生におすすめの辞書の選び方」を3つのポイントに分けてわかりやすく解説します。

「買ったのに使われない辞書」ではなく、「学習の相棒になる辞書」を手に入れるために、ぜひ参考にしてみてください。

辞書は「レベルに合っているか」が最重要

辞書を選ぶときにまず確認すべきなのは、その辞書が子どもの学習レベルに合っているかどうかです。

レベルに合わない辞書を手にしても、難しすぎて使いこなせず、結局本棚の奥に眠ってしまうことになりかねません。

難しすぎる辞書は“宝の持ち腐れ”

たとえば、英語を学び始めたばかりの中学生が、研究社の『新英和大辞典』のような最高レベルの辞書を使っても、解説が専門的すぎて理解できません。結果として「調べてもわからない」「使うのが面倒」となり、辞書の役割を果たせなくなってしまいます。

初級者向けの辞書は“やさしく・わかりやすく”

一方で、三省堂の『エースクラウン英和辞典』のように、イラストややさしい例文を多く取り入れている辞書なら、調べた内容をスッと理解しやすくなります。中学生が英語学習をスタートするときには、このように「わかりやすさを優先した辞書」が最適です。

国語辞典も同じ

国語辞典にも難易度の違いがあります。小学生向けは語釈が短く、中高生向けは用例やニュアンスまで詳しく書かれているなど、年齢や語彙力に応じて作られています。お子さんが「読みやすい」と感じるレベルのものを選ぶことが大切です。

ポイントは、「背伸びをせず、今の自分に合った一冊を選ぶこと」。

辞書は“正しく使える”ことに意味があります。まずは身の丈に合ったレベルから始め、学力が上がるにつれてステップアップしていくのが理想です。

目的別に「向いている辞書」を選ぶ

辞書と一口に言っても、その設計思想や特徴はさまざまです。

同じ「英和辞典」や「国語辞典」でも、どんな目的で使うのかによって、選ぶべき一冊は変わってきます。

英和辞典の目的別の違い

- 発音をカタカナで併記している辞書

→ 英語を学び始めの生徒に便利。初期段階で正しい発音の感覚をつかみやすい。 - 会話例や表現が豊富な辞書

→ 日常会話や英作文の表現力を伸ばしたいときに効果的。実際に使えるフレーズが身につく。 - 受験向けの詳しい解説がある辞書

→ 高校受験・大学受験を見据えて、文法的な注意点やニュアンスをしっかり理解したいときにおすすめ。

国語辞典の目的別の違い

- 岩波系(『広辞苑』など)

→ 正しい日本語の規範を重視。古典的な用例も豊富で、言葉の背景まで学べる。 - 三省堂系(『三省堂国語辞典』など)

→ 現代的な言葉や新語にも対応。日常的な日本語を知りたい、今の言葉を学びたい人に最適。

目的を決めることが、迷わないコツ

「学校の宿題で調べるため」「受験に向けて本格的に使うため」「英語の表現を増やしたい」など、辞書を使う目的を先に決めることで、数ある選択肢の中から自分に合った一冊が見えてきます。

ポイントは、“どんな場面で使いたいか”を明確にすること。

目的に合わない辞書を選んでしまうと、せっかく買っても使われない可能性が高くなります。逆に、目的にピッタリの辞書を選べば「調べること自体が楽しい」体験につながります。

「相性」で決めるのが最後の一押し

レベルと目的が定まったら、最後は「自分との相性」で決めましょう。

実際に手に取ってページを開くと、「読みやすい」「わかりにくい」「面白い!」といった感覚の違いがすぐにわかります。この“しっくり感”こそが、辞書を長く使い続けるカギになるのです。

辞書によって解説は大きく違う

たとえば、同じ「恋愛」という言葉でも、国語辞典によって説明の仕方がまったく異なります。

- 三省堂国語辞典

「(男女の間で)恋をして、相手をたいせつに思う気持ち(を持つこと)」

→ 簡潔でわかりやすい説明。 - 新明解国語辞典

「特定の異性に対して他の全てを犠牲にしても悔い無いと思い込むような愛情をいだき…」

→ 独特で具体的、読み物としても面白い表現。

同じ言葉でも、これだけニュアンスが違うのです。

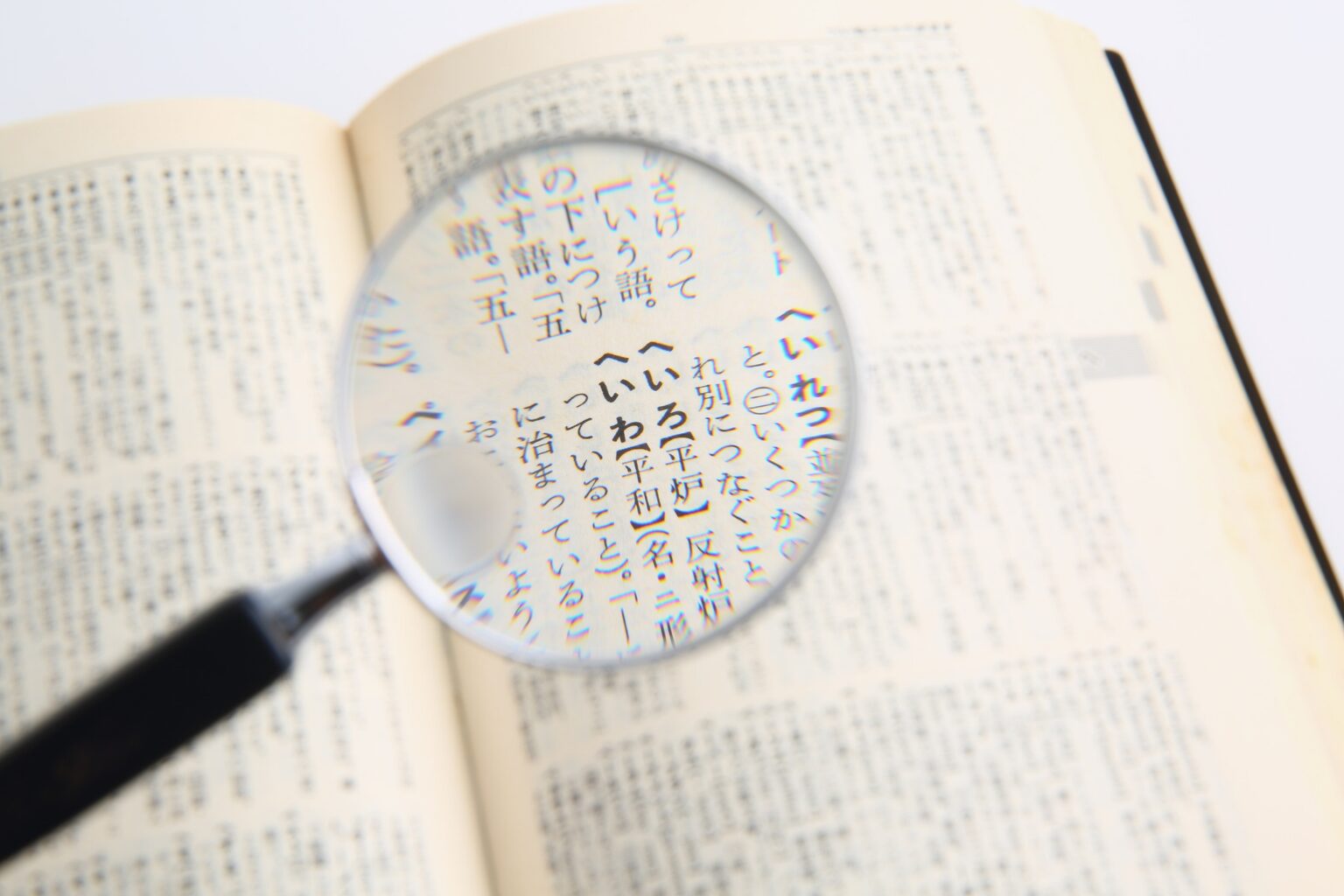

書店で「試し調べ」をしてみよう

おすすめの方法は、本屋さんで実際に辞書を手にとって、知っている単語を調べてみること。

英語なら “study” や “book”、国語なら「右」や「食べる」など、簡単な言葉でOKです。

- 説明がスッと入ってくるか

- 自分にとって読みやすいか

- 興味を持って調べ続けられそうか

こうした感覚を基準にして選ぶと、「自分にとっての相棒」と言える一冊が見つかります。

ポイントは、“人にとって良い辞書”より“自分に合う辞書”を選ぶこと。

最後は相性を信じて、自分が「これなら使えそう」と思える辞書を手に入れましょう。

辞書は「相棒」になる道具

辞書は「買って終わり」のものではありません。

毎日の勉強で繰り返し開き、疑問を解決し、自分の知識を広げていくための学習の相棒です。

長く使い続けるものだからこそ大切に選ぶ

一度買った辞書は、中学から高校、さらには大学受験まで何年も使い続けることができます。だからこそ、途中で「難しすぎる」「合わない」と感じて使わなくなってしまうのはもったいないこと。自分にフィットした一冊を選べば、何年も頼れる学習の武器になります。

調べる習慣が「学力の差」をつくる

授業中や宿題でわからない言葉が出てきたときに、すぐ辞書を引く習慣がある生徒は、語彙力・表現力・理解力が着実に伸びていきます。逆に「まあいいか」と放置すると、知識の穴がどんどん広がってしまいます。辞書を“面倒なもの”ではなく、“疑問を解決してくれる味方”として使えるようになることが大切です。

あなたに合った一冊が「勉強の質」を変える

- レベルに合っている

- 目的に合っている

- 相性が合っている

この3つの条件を満たした辞書は、ただの参考書以上の存在になります。わからないことに出会ったときに「この辞書を開けば大丈夫」という安心感は、日々の勉強をぐっと前向きにしてくれます。

辞書は“知識の倉庫”ではなく、“一緒に勉強を進める相棒”。

信頼できる一冊と出会えたら、それは受験勉強から将来の学びまで、ずっと支えてくれる存在になるでしょう。

まとめ|ぴったりの辞書を見つけて学びをもっと楽しく

辞書は、勉強の妨げになるものではなく、学びを助けてくれる心強い“パートナー”です。とはいえ、自分に合っていない辞書を選んでしまうと、「難しくて使えない」「調べる気が起きない」といったストレスにつながり、勉強そのものが嫌になってしまうこともあります。

だからこそ、大切なのは「自分にぴったりの辞書」を見つけること。

- 今の学力や語彙レベルに合っているか

- 自分が学びたい目的に合った内容か

- 説明の仕方やデザイン、雰囲気に親しみを感じられるか

こうしたポイントを押さえながら、実際に手に取って「自分にしっくりくるか」を確かめてみましょう。

辞書は単なる“道具”ではなく、調べるたびに発見がある“学びの入り口”です。お気に入りの一冊が見つかれば、きっと勉強がもっと楽しく、もっと深いものになるはずです。

ぜひ、自分だけの「相棒」を見つけて、毎日の学びをより豊かなものにしていきましょう。