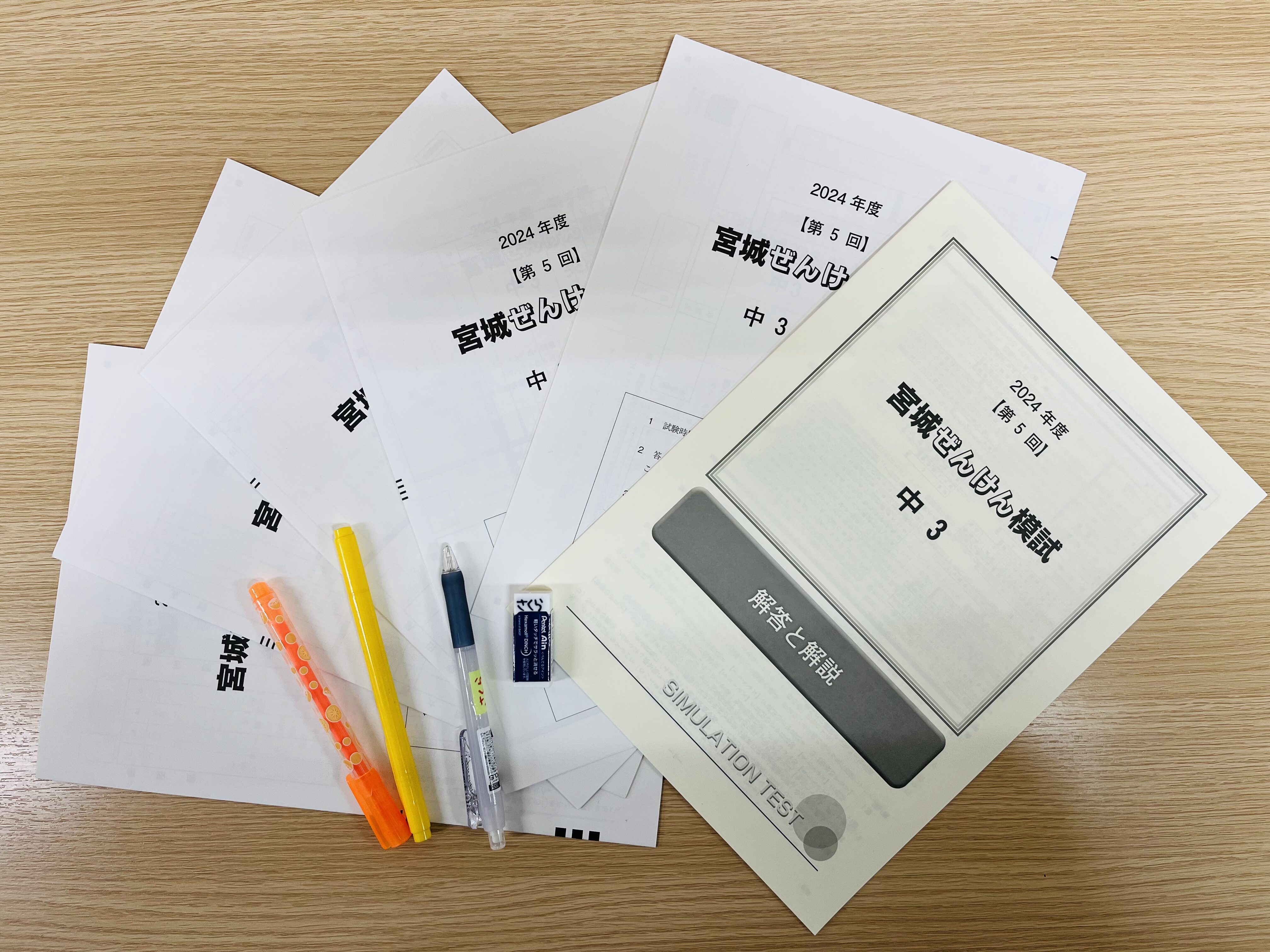

模試の解き直し完全ガイド!点数アップにつながる復習法と教科別ポイント

模試を受けたあと、「ちゃんと解き直しをしなさい」と言われたことがある人も多いのではないでしょうか。

でも正直、「解き直しって何をすればいいの?」と戸惑ってしまう人もいるかと思います。

実際、模試の解き直しには正しいやり方があり、それを知っているかどうかで学力の伸び方が大きく変わります。

模試の結果が思うようにいかなかったとき、多くの人は落ち込んでしまいます。

しかし、本当に大切なのは、間違えたところをそのままにせず、どうすれば次に正解できるようになるかを考えることです。

この記事では、効果的な模試の解き直し方法と、教科ごとの復習のコツについて、わかりやすく解説していきます。

ステップ①:自己採点で間違えた問題をチェックしよう

まずは模試を受けたその日に、自己採点をして間違えた問題を確認しましょう。

このとき、単に〇や×をつけるだけでなく、自分が「自信をもって正解した」のか、「なんとなくで正解した」のか、あるいは「間違えた」のかを分けてみてください。

なんとなく正解した問題は、次に出たときに落としてしまう可能性があるため、あやふやなままにしないことが大切です。

ステップ②:間違えた理由を分析しよう

次に行うべきなのが、間違えた理由の分析です。

なぜ自分はその問題を間違えたのか。

理由を突き詰めていくと、大きく分けて三つのタイプに整理することができます。

一つ目は知識不足です。

これは、用語や単語を知らなかった、公式を覚えていなかった、などが当てはまります。

二つ目はケアレスミスです。

たとえば符号を見落としたり、計算を間違えたり、選択肢を取り違えたりしたときなどです。

そして三つ目は思考力不足。

これは、問題の意味が理解できなかったり、どうやって解けばいいのかわからなかった場合です。

このように理由を分類することで、自分がどの部分を重点的に復習すればいいのかがはっきりしてきます。

ステップ③:解説を読んだあと、もう一度自力で解く

次のステップでは、解説を読みながら、もう一度自力で問題を解いてみましょう。

多くの人が解説を読んだだけで「理解したつもり」になってしまいがちですが、それでは次に同じような問題が出たときにまた間違えてしまいます。

本当に理解できたかどうかは、自分の言葉で説明できるか、そしてもう一度解いてみて正解できるかどうかで判断するようにしましょう。

ステップ④:「できなかった問題リスト」を作って整理する

間違えた問題をそのままにせず、「できなかった問題リスト」を作っておくのもおすすめです。

いつ、どの教科で、どんな問題を間違えたのか。

そしてなぜ間違えたのか。

その改善策は何か。

このように記録を残しておくと、次の模試やテスト前に復習しやすくなります。

ステップ⑤:1週間後・1か月後にもう一度復習する

さらに効果を高めるには、時間を空けて復習を繰り返すことも重要です。

模試を受けた当日だけ復習して終わりにしてしまうと、どうしても記憶が薄れてしまいます。

1週間後や1か月後にもう一度見直すことで、記憶が定着し、確実に次の得点に結びつきます。

教科別|模試の解き直しのポイントとコツ

ここからは教科ごとの解き直しのポイントについても触れておきましょう。

国語:選択肢と記述は「根拠」で見直す

国語では、選択肢の正解・不正解の理由を言葉で説明することが大切です。

本文のどこに根拠があるのかを明確にし、自分なりに言語化する練習をすると、選択肢を見極める力がつきます。

記述問題では模範解答と自分の答えを比較して、どんな情報が抜けていたかを確認しましょう。

また、模試で時間が足りなかった場合には、時間配分の改善を意識することも必要です。

数学:計算ミス・公式・解法の流れを整理

数学では、ミスを記録する習慣をつけましょう。

特に符号ミスや計算のうっかりミスは、再発防止のために「なぜミスしたか」を明確にしておくことが重要です。

また、途中式を書かずに計算して間違えるケースも多いため、途中式を丁寧に書くことを心がけましょう。

応用問題では、解き方の流れを自分なりにノートにまとめておくと、次に似た問題が出たときに対応しやすくなります。

英語:文法は例文で復習、長文は根拠探しがカギ

英語では、文法問題のミスは自分で例文を作って練習するのがおすすめです。

書いて、声に出して読むことで記憶が定着します。

知らなかった単語はカードやアプリで繰り返し確認しましょう。

長文問題では、答えの根拠となる英文を見つけて和訳し、自分がどこを読んで解答すればよかったのかを分析することが大切です。

社会:「なぜ起きたのか」を考えながら復習する

社会では、単語や年号を覚えるだけでなく、「なぜその出来事が起きたのか」という因果関係を意識して復習しましょう。

流れで覚えると記憶にも残りやすくなります。

また、地図や資料を使った問題では、どこに注目すれば正解にたどりつけたのかを考えることで、次回の資料問題に強くなれます。

理科:公式の意味と実験の流れを自分の言葉で説明する

理科では、単位ミスや公式の使い方の間違いがよく見られます。

ただ公式を暗記するのではなく、「なぜこの公式を使うのか」を自分の言葉で説明できるようにすると理解が深まります。

実験問題では、自分で図を書いてみると、流れや因果関係が整理しやすくなります。

まとめ|間違いはチャンス!次につなげる解き直しを

最後にもう一度強調したいのは、模試は「点数をとるためだけのもの」ではなく、「自分の弱点を見つけて改善するための貴重なチャンス」だということです。

点数が悪かったからといって落ち込む必要はありません。

むしろ、どこを復習すればいいのかがはっきりしたという点で、前向きにとらえていいのです。

解き直しとは、「未来の自分が得点できるようにする時間」です。

今はまだ苦手があっても、きちんと復習すれば必ず乗り越えられます。

次の模試や定期テストで最高の結果が出せるように、今回の学びを活かして一歩ずつ進んでいきましょう。