【理科って将来いらないの?】“必要ない”と考える日本の高校生が半数近くという事実と、その背景

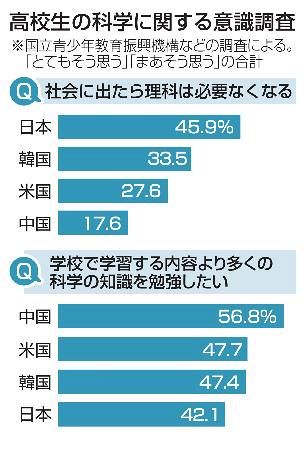

最近、「社会に出たら理科は必要ない」と考える高校生が増えているという衝撃的な調査結果が発表されました。

日本の高校生の約46%が「理科は将来必要ない」と答えたのです。

この数字は、他国と比べても群を抜いて高く、理科教育や科学リテラシーに対する意識の違いが浮き彫りになりました。

データで見る「理科は必要ない」と考える高校生の割合

国立青少年教育振興機構が行った調査によると、日・米・中・韓の高校生に「社会に出たら理科は必要なくなると思うか?」と尋ねたところ、以下のような結果になりました。

- 日本:45.9%

- 韓国:33.5%

- アメリカ:27.6%

- 中国:17.6%

この結果から見えてくるのは、日本の高校生が圧倒的に「理科を実社会で使わないもの」と捉えていること。

さらに、「学校で学ぶ理科以上の知識をもっと学びたいか?」という問いに対する回答も日本は最下位(42.1%)でした。

でも、本当に理科って必要ないの?

結論から言うと、「理科が不要」というのは大きな誤解です。

実際の生活は、理科に支えられたテクノロジーの集合体でできています。

たとえば、以下のような日常のあらゆる場面に「理科の知識」は生きています。

- 目覚まし時計やスマホに使われている電気・電波・工学

- 朝食の調理に使う熱エネルギー・栄養学・化学反応

- バスや電車の運行に関わる物理・力学・電子制御

- 歯磨き粉やシャンプーに含まれる化学成分の働き

- 天気アプリの仕組み、気象予報の大気の流れ・水の循環

つまり、「理科なんて使わない」と感じている人も、無意識のうちに理科とともに生きているのです。

なぜ日本の高校生は理科を「不要」と感じるのか?

今回の調査で明らかになったのは、日本の高校生の約半数が「理科は将来使わない」と考えているという事実。

他国と比較してもこの割合は突出しており、私たちはその背景を真剣に考える必要があります。

では、なぜ彼らはそう感じてしまうのでしょうか?

①「暗記教科」という先入観

多くの生徒は、理科を「ただの暗記教科」だと捉えています。

例えば、化学の元素記号や物理の公式、生物の用語などを「とにかく覚える」ことに追われ、“理解する”楽しさや日常とのつながりを感じにくいのが現実です。

テストのための知識を詰め込む作業にしか見えなければ、「この知識、社会で使う?」と疑問を持つのは当然かもしれません。

②将来の仕事との“接点”が見えない

医療やエンジニア、研究者、建築、宇宙開発など、理科の知識を活かす仕事は数え切れませんが、高校生にとってそれはまだ遠い世界。

「自分の将来に理科が必要だ」と実感できる場面が少ないまま進路を考えると、理科の重要性がぼやけてしまうのです。

③身近な科学を“科学”として認識できていない

日本の高校生は、身の回りの現象や技術が“科学の成果”だという感覚が弱いという傾向もあります。

たとえば、スマホのタッチパネル、電子レンジの仕組み、ネットワーク通信など、科学の結晶のような存在であっても、「理科の延長線上にあるもの」として意識されていないのです。

これは、日々の授業や家庭での会話で、「科学ってこんな風に活かされているんだ」という話題が少ないことにも関係しているかもしれません。

以上の3つの理由から、日本の高校生の中には「理科は自分には関係ない」「テストが終われば忘れていいもの」という意識が根付いてしまっているのです。

しかし、それは本当に“理科が不要”なのではなく、「理科の価値や可能性に気づくきっかけが少ないだけ」かもしれません。

私たち大人や教育現場ができることは、その“きっかけ”を一つでも多く届けていくことです。

他国との違いはどこにある?

今回の調査で、日本の高校生が「理科は将来使わない」「自分には関係ない」と感じる割合が他国に比べて高いことが浮き彫りになりました。

では、なぜこうした意識の差が国によって生まれるのでしょうか?

①「日常生活とのつながり」の意識が高い海外

欧米諸国やシンガポールなどでは、理科教育が「身近な現象」と結びついていることが多く、生徒が「自分ごと」として理科を学びやすい環境があります。

たとえば、イギリスでは食品表示やエネルギー消費、リサイクルといった生活に密接したテーマを題材に授業を行うなど、「理科=生活に必要な知識」という意識が育ちやすい構成です。

一方、日本では教科書に忠実な理論中心の授業が多く、実生活とのつながりが薄くなりがちです。

②探究・議論型の授業が主流の国も

海外では、実験やプレゼン、ディスカッションを重視した“探究型授業”が多く取り入れられています。

例えばスウェーデンでは、科学的な疑問に対してグループで仮説を立て、検証し、結論を導くプロセスを重視します。

これにより、「科学は自分で考えること」という体験が積み重なり、学ぶ意欲が高まるのです。

日本のように「解答が決まっていて、正解を当てる」スタイルとは根本的に異なります。

③進路との接続が自然に設計されている

他国では理科の学びが、将来の進路や職業と自然にリンクされているカリキュラムが多く見られます。

たとえばアメリカの高校では、医療や環境問題、テクノロジー関連の職業体験や課題研究が授業と連動して行われることで、「理科の知識がキャリアにつながる」実感を得やすくなっています。

そのため、生徒たちも「理科は将来に必要だ」と素直に受け入れやすいのです。

こうした3つの違いから見えてくるのは、「理科は必要かどうか」ではなく、「どう教えられているか」「どう実感できているか」が、生徒の意識を大きく左右しているということです。

理科教育のあり方を見直すヒントは、他国の教育スタイルの中にも多く潜んでいます。日本の教育現場でも、理科を“自分に関係ある学び”と感じさせる工夫が、今後より一層求められていくでしょう。

理科は「知識」よりも「思考の訓練」として必要

櫻學舎では、「理科は将来使うかどうか」ではなく、「どう考えるかを身につける科目」として重視しています。

確かに日常生活で化学反応式や電磁誘導の計算を直接使う場面は少ないかもしれません。

しかし、理科を通じて身につけられる「仮説を立てて検証する力」や「結果から原因を考える力」は、将来どんな分野に進んでも求められる“考える力”です。

生徒の中には「理科=暗記科目」と捉えている子も多く、それが「使わないから不要」と感じさせる一因です。

櫻學舎では、身近なテーマの例を取り入れながら、「理科は実は“納得”の学問だよ」と伝えるようにしています。

例えば、食べ物の消化、スマホの仕組み、天気のしくみなど、日常に直結する科学の話題を取り入れると、生徒の関心はぐっと高まります。

また、「わからない」ことを避けず、「わからないからこそ面白い」と感じてもらえるよう、問いかけや対話を重視した指導を行っています。

理科に限らず、「考える」「疑う」「調べる」姿勢を育てることが、将来的な自己成長の土台になります。

櫻學舎としては、理科が“将来使うから”ではなく、“今、考える訓練になるから”こそ必要な教科であると伝え続けていきます。

まとめ

理科は、暗記が多く難しい科目と思われがちですが、実は私たちの暮らしや未来と深く関わっている教科です。

ただ単に公式や用語を覚えるだけでは、学ぶ意味や面白さを実感できません。

櫻學舎では、「なぜ学ぶのか」「どこで活きるのか」といった背景やつながりを丁寧に伝えることで、理科を“自分ごと”として捉えられるようサポートしています。

理科の学びに意味を感じ、自分の興味や将来に結びつけられるようになること。

それが、これからの時代を生き抜く子どもたちに必要な「学びの力」だと私たちは考えています。