【定期テスト後の最重要勉強法】「解き直し」で成績が変わる!中高生のための活用術

みなさんこんにちは! 櫻學舎講師の伊藤しずくです。

中学も高校も、ちょうど前期中間テストが終わったころではないでしょうか?

「やっとテストが終わったー!」とホッとしているみなさん、ちょっとだけ聞いてくださいね。

実は、この“テスト明け”のタイミングこそ、成績をぐんと伸ばすチャンスなんです!

その鍵となるのが、そう……「解き直し」です!

今回は、なぜ解き直しが大切なのか、どんなメリットがあるのか、そしてどうやってやるのかを、しずく先生と一緒に見ていきましょう♪

「解き直し」って何?なんで必要なの?

テストが終わった後、間違えた問題を見直すこと、それが「解き直し」です。

多くの生徒は、点数に一喜一憂して終わってしまいがち。

でも、実はテストが終わった“あと”の行動こそが、本当の成績アップの鍵なんです。

「解き直し」が必要な理由は、以下の3つに集約されます。

- 間違いは“伸びしろ”の宝庫!

自分がどこでつまずいたのか、何を理解していないのかが明確になる貴重な機会です。 - 知識の定着に直結する!

ただ読む・見るだけでは身につかない内容も、「自分で考え直す」ことでしっかり頭に残ります。 - 「できるようになった!」が自信になる!

苦手だった問題が解けたときの喜びは、勉強へのモチベーションを高めてくれます。

つまり、解き直しは「できなかった問題を解けるようにする」ための、最もシンプルで効果的な勉強法なんです。

テストの点数だけに目を向けず、「次につながる力」に変えていきましょう!

まずは解答用紙を見よう!

「見直し? いや、テストの点数見たくない……」 そんな気持ちも、すっごく分かります。 でも、勇気を出して答案用紙を開いてみてください。

間違えたところを避けるのではなく、ちゃんと向き合うことで、次の成長が始まります!

「解き直し」の3つのメリット

テストの結果に落ち込んでしまうこと、ありますよね。でも「できなかった問題をそのままにしない」——それが“解き直し”の大きな価値です。

ここでは、解き直しをすることで得られる3つのメリットをご紹介します。

①苦手分野が“見える化”する!

テストは、あなたの得意・不得意がはっきり映し出される“鏡”のようなもの。

解き直しをすることで、どの単元でつまずいていたか、どんなミスをしやすいかが浮かび上がります。

たとえば、「文章題になると正答率が下がる」「地図問題が苦手」といった傾向を把握できれば、効率的な復習が可能になります。

②“慣れ”が身について、応用力がアップ!

問題を解き直すことで、出題パターンや設問の意図に慣れていきます。

繰り返し解くことで、「こういうときはこう解く」という感覚が身についていき、自然と正答率が上がるだけでなく、テスト本番での対応力も強化されていきます。

③「できた!」という自信がつく!

一度は解けなかった問題が、解き直しを通して「自分で解けるようになった」瞬間。それは、成績以上に大きな“成功体験”です。

この小さな成功体験が、次のテストへのやる気や「勉強すれば伸びるんだ」という自己効力感につながっていきます。

このように、解き直しは“反省”ではなく、“前進”のための行動。

たった数問の見直しが、大きな学力の土台になるのです!次は、実際にどうやって解き直しを進めるかを見ていきましょう。

実際にどうやってやるの?――解き直しの進め方

「解き直しが大事なのはわかったけど、具体的に何をすればいいの?」

そんな声にお応えして、ここでは“誰でも今日からできる”解き直しのやり方を、3ステップで紹介します!

テスト全体をもう一度やり直す必要はありません。

まずは間違えた問題の中から特に重要なものを5〜7問程度選びましょう。

□選び方のポイント

- ケアレスミスではなく「解き方が分からなかった」「理解が不十分だった」問題を優先

- 入試や模試で頻出の形式に似た問題は積極的に選ぶ

この時点で、「どこに弱点があったのか」が自然と浮かび上がってきます。

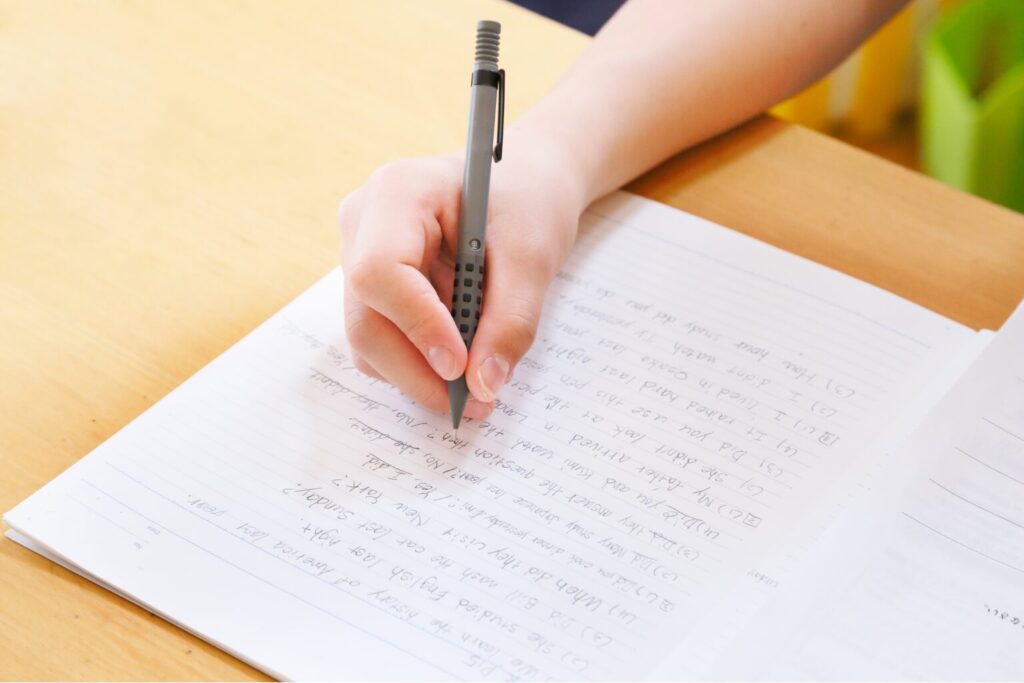

んだ問題は専用のノート(または教科別ノート)に貼る or 書き写すのがポイントです。

その際、ただ答えを書くのではなく、以下の3点を意識して書いてみましょう

- なぜ間違えたのか?(原因)

例:「式を立てるときに条件を見落とした」「単語の意味を勘違いしていた」 - 正しい考え方・解き方(プロセス)

例:「図にして整理すれば分かりやすかった」「助動詞の意味に注目すると解けた」 - 今後の注意点(学び)

例:「設問の“条件”は最初にチェック!」「漢字は見直すクセをつけよう」

この3点を書くことで、ただの“答え合わせ”ではなく「思考の再構築」ができます。

最後の仕上げとして、同じ問題を何も見ずにもう一度解いてみましょう。

ここで正解できれば、「本当に理解できた!」という証。

もしまた間違えてしまったら、もう一度解説を見て、原因を再確認することが大切です。

“分かったつもり”を卒業し、“自分の力でできた”を実感することがゴールです。

このステップをしっかり踏むだけで、「解き直し=勉強の再スタート」になります。

よくある“失敗あるある”と対策!

解き直しは成績アップの近道ですが、いざ始めてみると、つまずくポイントもいろいろ。

ここでは、よくある「解き直しの失敗例」と、その対処法を紹介します。思い当たるものがあったら、今日から見直してみましょう!

あるある①:「答えを写して終わり」

あるある②:「“あとでやる”と決めて結局放置」

あるある③:「全部やろうとして途中で挫折」

あるある④:「できた気がして放置、でも本番でまた間違える」

あるある⑤:「ノートがぐちゃぐちゃで見返せない」

ちょっとした工夫で、解き直しはもっと効果的になります。

「できなかった」を「できるようになった」に変えるために、これらの“あるある”をうまく乗り越えていきましょう!

保護者の方へ:声かけのヒント

テストの点数が返ってくると、つい「なんでこんな点数だったの?」と聞きたくなってしまうもの。

でも、お子さんにとっては「がんばったのに…」という思いもあるはず。ここでは、やる気を引き出す“声かけのコツ”を紹介します。

否定ではなく「対話」で寄り添う

否定的な言葉は、お子さんのやる気をそいでしまうこともあります。まずは結果より「どう感じたか」に寄り添ってみましょう。

「10分だけやってみようか」とハードルを下げて

「今から全部やり直しなさい!」はハードルが高く感じるものです。

「まずはこの3問だけ解き直してみようか」「10分だけでも一緒に見てみようか」と、取りかかりやすいサイズに分けると、お子さんも前向きになれます。

取り組みを見守り、声をかける

「解き直しノート作ってるんだね」「さっきよりきれいに解けてるね」など、ちょっとした努力にも気づいてあげることで、お子さんは「見てもらえている」と実感できます。

解き直しの習慣が“自己管理”の第一歩に

解き直しは、ただの復習ではありません。「どこができて、どこができなかったかを振り返る」という行動そのものが、“自分で考え、自分で動く”力を育てます。

「勉強しなさい」ではなく、「前よりできるようになったね」「自分で工夫してるね」という声かけが、次の成長につながります。

保護者の皆さまのサポートが、お子さまにとっては何よりの励みになります。

解き直しという小さな積み重ねが、大きな自信と成績アップにつながるよう、ぜひご家庭でも温かく見守ってください。

継続のコツ:習慣にしてしまおう!

解き直しを“その場限り”にしないために、こんな工夫もおすすめです。

- 解き直しチェックリストをつける

→「何問やったか」「もう一度解いたか」を記録するだけで、やる気UP! - 友達と一緒にやる

→「今日何問やった?」と声をかけ合うだけでも続けやすくなります。 - 曜日を決めてルーティン化

→「毎週土曜は解き直しの日!」と決めてしまえば習慣にしやすい!

まとめ:解き直しは“成績アップの第一歩”

テストはただの通過点ではなく、「できなかった」を「できる!」に変える最高のチャンスです。そしてそのための一番の方法が、今回ご紹介した「解き直し」。

間違いを見つめ直すのは勇気がいりますが、そこにこそ本当の学びがあります。

- 苦手を知って、ピンポイントで復習できる

- 問題に慣れて、次はもっと自信を持てる

- 小さな「できた」が積み重なって、大きな成長につながる

まずは1教科、1問からでもOK。

「解き直し」を習慣にして、自分の力で「できる!」を増やしていきましょう。

しずく先生も、みなさんの努力を全力で応援していますよ♪

次のテストで「前よりできた!」と思える日がきっと来ます。一緒に頑張っていきましょう!