「因数分解で手が止まる…」中学生に多いつまずきの原因と克服法を解説!

中学校の数学、とくに「式の計算」や「因数分解」の単元で、

「途中まで書けたけど、そこから先がわからない…」

「何から手をつけていいかわからずに止まってしまう…」

そんな経験はありませんか?

実はこの悩み、多くの生徒が一度はぶつかる“つまずきポイント”です。

その背景には、「計算を工夫する力」や「基本公式の理解不足」があることがよくあります。

この記事では、因数分解や式の計算で手が止まってしまう原因をひも解きながら、どうすれば計算の「コツ」や「パターン」を身につけられるのか、そして、基礎を見直しながら少しずつ力を伸ばす方法について、くわしく解説していきます。

苦手意識をなくし、数学に自信をつける第一歩にしていきましょう。

よくあるつまずき:「どうやって解けばいいか分からない」

因数分解や式の計算の問題を前にしたとき、

「どこから手をつけていいのか分からない」

「計算方法が思いつかず、何も書けない」

と感じて、鉛筆が止まってしまう生徒は少なくありません。

これは、単なる「理解不足」ではなく、問題を見て“何をすればいいのか”という思考のスタート地点が見えていない状態です。

どうして手が止まってしまうのか?

原因は主に次の2つです。

① 問題の「型」が身についていない

数学には典型的な解法パターンがあります。

たとえば「共通因数でくくる」「公式を使って変形する」などですが、これらを“見抜く力”がまだ育っていないと、何をすればいいのかが分からなくなってしまいます。

② 式を観察する視点が弱い

式を見たときに「共通の文字があるな」「これは展開できそうだ」などといったヒントに気づけないと、問題全体が“ただの記号の羅列”に見えてしまい、思考が停止してしまいます。

「解けない」ではなく「最初の一手が出ない」

このようなケースでは、「わからない=全くできない」と思い込んでしまいがちですが、実際には最初の“とっかかり”が見つけられていないだけということも多いです。

まずは「どの式と似ている?」「どんな公式が使えそう?」というように、“問いを立てながら解く習慣”をつけていくことが大切です。

基礎不足がブレーキになる:「公式の定着」がカギ

因数分解や式の計算がスムーズにできない生徒の多くは、問題の解き方を「知らない」のではなく、知っていても使いこなせていないという段階にいます。

その背景には、計算の基本ルールや公式の理解不足・定着不足があることがほとんどです。

覚えているつもり、でも使えない?

たとえば次のようなケースはありませんか?

- $$a^2 – b^2 = (a + b)(a – b)という公式は覚えているけれど、実際に x^2 – 16を見て反応できない$$

- 「共通因数でくくる」と聞いたことはあるけれど、どこをどう見ればいいのか分からない

- 「平方完成」や「2乗の展開」がごちゃごちゃになって混乱する

これは、公式をただ“暗記”しているだけで、問題の中で使う練習が足りていない状態です。

「使える知識」にするために

数学の公式は、“使ってこそ”意味がある道具です。

そのためには、以下のようなステップが有効です。

- 言えるようにする:まずは公式を空でスラスラ言えるように

- 見分けられるようにする:式の形を見て、どの公式が使えるか判断する練習

- 使えるようにする:実際の問題で繰り返し使って、手を動かす中で定着させる

とくに因数分解においては、下のような公式が頻出です。

| 公式名 | 公式の形 | 具体例 |

|---|---|---|

| 共通因数のくくり出し | $$ab + ac = a(b + c)$$ | $$2x + 6 = 2(x + 3)$$ |

| 公式①:平方の差 | $$a^2 – b^2 = (a + b)(a – b)$$ | $$x^2 – 9 = (x + 3)(x – 3)$$ |

| 公式②:完全平方 | $$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$ | $$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$ |

| 公式③:混合型 | $$a^2 – 2ab + b^2 = (a – b)^2$$ | $$x^2 – 4x + 4 = (x – 2)^2$$ |

基礎を見直すと、見えなかったものが見えてくる

公式の使い方が身につくと、これまで「ただの数字や文字の並び」にしか見えなかった式が、「この形、あの公式が使える!」と変換して見えるようになります。

これはまさに、数学の世界がクリアに見えてくる瞬間です。

土台となる公式の理解を固めることで、解法パターンの引き出しが増え、思考の幅が広がります。

「工夫して計算する」ための発想トレーニング

数学の文章問題や式の計算を解いているとき、

「この式、なんかやりにくいな…」

「数字が大きくて計算が面倒だな…」

と感じることはありませんか?

実はそんなときこそ、「計算を工夫するチャンス」です。

ただし、工夫する力はひらめきではなく、練習で身につく考え方の“クセ”です。

よく使われる「計算の工夫」パターン

発想を広げるために、以下のようなパターンを身につけていきましょう。

| 工夫の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 共通因数でくくる (同じ文字や数字をまとめる) | $$3x+6=3(x+2)$$ |

| 順序を入れ替える (計算しやすいペアを作る) | $$25+37+75+63 → (25+75)+(37+63)$$ |

| 分配法則を使う (かけ算を分解する) | $$102×5=(100+2)×5=500+10$$ |

| 見覚えのある形に変形 (公式に当てはめられる形にする) | $$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$ |

まずは「どう工夫できるか?」を考える習慣を

問題を解く前に、

「この式、共通因数でまとめられないかな?」

「この形、何かの公式に似てないかな?」

といった“問いを立てる習慣”をつけることで、工夫の視点が身につきます。

ポイントは、「すぐに答えを出そう」とせず、“どうすれば楽に解けるか”を考えてみること。

最初はうまくいかなくても、トライすること自体がトレーニングになります。

解き直しは「工夫を探す」時間にする

間違えた問題を解き直すときは、ただ「正しい答えを書く」のではなく、「この式、別のやり方で解けないか?」と視点を変えて見直してみましょう。

一つの問題から複数の解き方を学ぶことは、計算力だけでなく、思考力そのものの強化にもつながります。

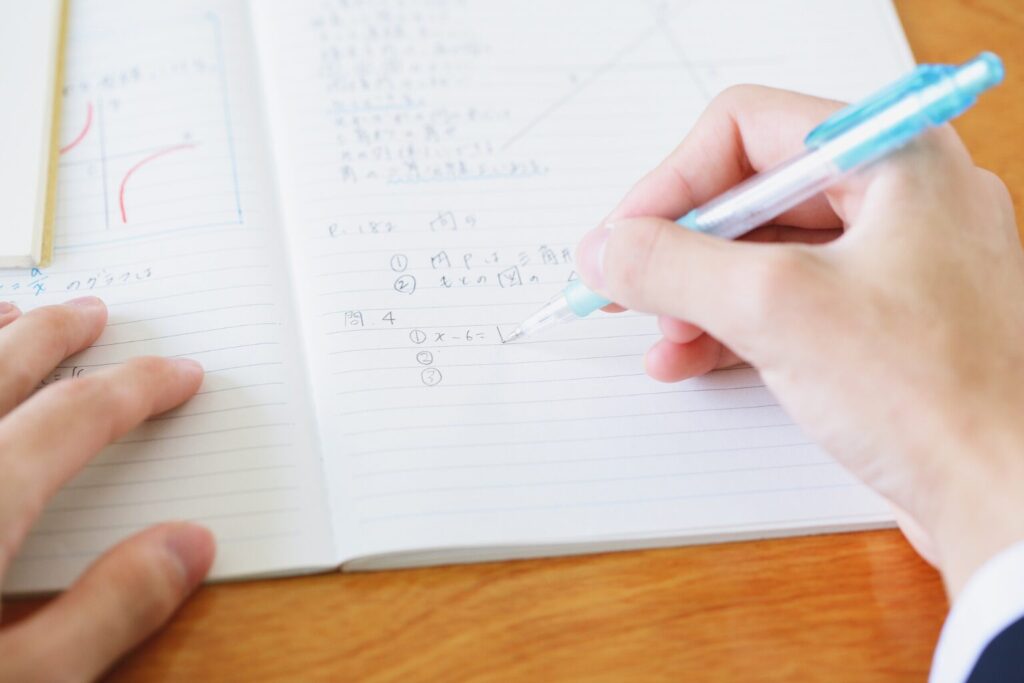

パターンを覚えるために:演習の質と量が重要

因数分解や式の計算の力を伸ばすためには、「どれだけたくさん問題を解いたか」も大切ですが、同時に「どんな意識で問題に取り組んだか」=“質”の部分も見逃せません。

理解した公式や工夫の仕方を実際の問題の中で使えるようにするには、「反復演習」と「気づきの蓄積」が必要不可欠です。

似たような問題を繰り返し解く意味

たとえば、展開公式

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

を覚えても、

それをスムーズに使えるようになるには、次のような演習の段階があります。

- 公式をそのまま使う練習

$$→ 例:(x + 3)^2 を展開$$ - 形を変えて使う練習

$$→ 例:x^2 + 6x + 9 を見て因数分解$$ - 応用問題で使う練習

$$→ 文章題や複数の公式を組み合わせる式$$

このように、同じ公式でも、使うシーンを変えながら繰り返すことで、パターンの定着が進みます。

質を高める工夫:解いたあとに「振り返り」を

演習の質を高めるには、「できた」「できなかった」だけで終わらせず、次のような振り返りを取り入れることが大切です。

- 「この問題は、どの公式を使ったか?」

- 「最初に気づくべきポイントは何だったか?」

- 「似たような問題を見たとき、次はどう動くか?」

自分のノートに「ひとこと解き方メモ」を添えておくと、後から見返したときに“解き方の再現”がしやすくなります。

櫻學舎の取り組み:定着を促す演習とテスト

櫻學舎では、単なる演習の繰り返しではなく、「考え方の定着」や「パターン認識」のトレーニングに重点を置いています。

- 類題を段階的に出題して、少しずつレベルアップ

- 演習後の振り返りで、つまずきポイントを可視化

- 小テストや確認問題で、理解度をこまめにチェック

こうした工夫により、生徒一人ひとりが自分の課題を意識しながら、「自力で解ける問題」を着実に増やしていける環境を整えています。

成功体験がやる気につながる

数学が「嫌い」「苦手」と感じている生徒の多くは、実は“計算ができないから”ではなく、「できた!」という経験が少ないことが原因です。

逆にいえば、どんなに小さなことでも「できた!」という手ごたえがあれば、それが自信になり、やる気につながっていきます。

最初の一歩は「小さな成功」から

たとえば次のような場面は、すべて“成功体験”です。

- 「共通因数でくくれる!」と自分で気づけた

- 苦手だった因数分解の問題が一問スラスラ解けた

- 小テストで満点が取れた

- 前は分からなかった問題が、今回は自分の力で正解できた

こうした体験の積み重ねが、「やればできる」という感覚を生み、生徒の中に“前向きな学習サイクル”を作っていきます。

「できる」実感を意識的に演出する

櫻學舎では、成功体験を意識的に演出することを大切にしています。

たとえば…

- 簡単な問題から始めて確実に正解させる

- 小テストで前回より点数が上がったことを一緒に喜ぶ

- 「よく気づいたね!」と考え方を具体的にほめる

こうした指導を通じて、生徒自身が「自分の成長」を実感できるようにしています。

成功体験は「勉強嫌いの処方箋」

できない問題に取り組むのは、誰でも不安で勇気がいることです。

でも、「あ、分かった」「できたかも」という瞬間をひとつでも増やしていくことで、不安よりも前向きな気持ちが勝つようになります。

そしてその積み重ねが、数学に対する苦手意識を減らし、やがて得意科目に変えていくきっかけにもなるのです。

まとめ

因数分解や式の計算で手が止まってしまう――

それは決して「センスがない」からでも「才能がない」からでもありません。

基礎がまだ定着していない、解法のパターンが頭に入っていない、ただそれだけのことで、多くの生徒が同じ壁にぶつかっています。

けれど、その壁を乗り越える方法は確かにあります。

基本公式をしっかり定着させ、問題演習を通して工夫の視点を学び、小さな成功体験を積み重ねていくことで、「わからない」が「わかる」に、「できない」が「できる」に変わっていきます。

櫻學舎では、生徒一人ひとりの理解度に寄り添いながら、苦手の根本にある“思考のつまずき”を丁寧にほどき、前向きな学びのサイクルを一緒に育てていきます。

つまずきは、成長のきっかけです。

一歩ずつ、一緒に乗り越えていきましょう。