2025年度宮城県高校入試《数学》徹底分析と2026年度対策|得点源にする勉強法

数学って、ちょっと苦手…そんな気持ちを持っている人も多いかもしれません。

でも、宮城県の公立高校入試では、数学が合否を分ける“勝負の教科”になることが多いんです。

2025年度の入試では、「計算だけじゃなくて、読み取る力」や「自分で整理して考える力」が問われました。特に、図形や関数の問題は難しく感じた人も多かったはず。でも、だからこそ“対策しがいのある教科”でもあります。

この記事では、2025年度の入試をもとに、どんな問題が出たのか、どう勉強していけばいいのかをわかりやすく解説していきます。来年の入試で数学を“得点源”にできるように、一緒に今から準備していきましょう!

- 宮城県の公立高校を2026年度に受験予定の中学生

- 数学の点数が安定せず「ケアレスミス」や「時間不足」で悩んでいる人

- 入試の出題傾向を知り、効率よく得点力を伸ばしたい人

2025年度 数学の全体総括|“読んで考える数学”がカギ!

2025年度の宮城県公立高校入試・数学では、これまで以上に「読んで考える力」が重視されていました。計算力だけでなく、「問題文を正確に読み取り、自分の考えを整理して答える」ことが求められる問題が多く出題されました。

難易度の印象は?

- 大問1の計算問題は比較的取り組みやすい内容でしたが、

- 大問3以降では関数・図形・証明などの思考力問題が多く、「時間が足りなかった」という声も聞かれました。

特に作図や証明、グラフの読み取りなど、手を動かしながら考える問題が多く、「ちゃんと理解できていないと点が取れない」タイプの出題が目立ちました。

どんな力が必要だった?

- 単なる暗記ではなく、自分の言葉で説明したり図で示したりする表現力

- 問題文の条件から図や式を組み立てて答えを導く力

- 関数や図形の「関係性」に気づく数学的な感覚

このように、「知識」よりも「活用」がカギになる問題構成でした。

日頃から「なぜそうなるのか」「他のやり方はないか」を考えながら学ぶことが、得点アップの近道になります。

配点と時間戦略|効率よく点を積み上げるコツ

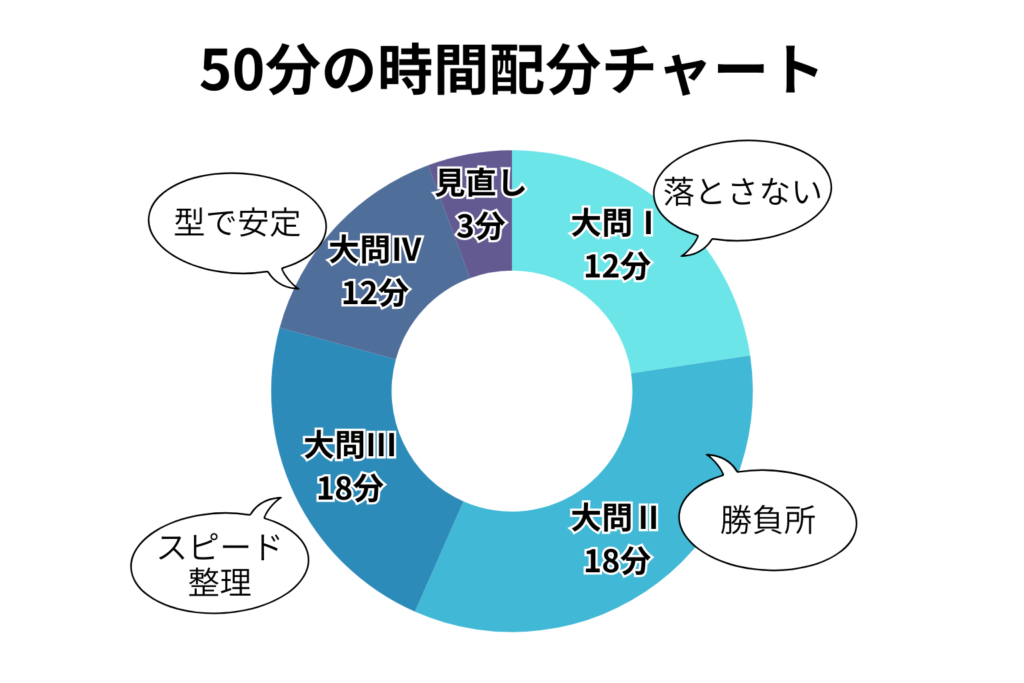

宮城県の公立高校入試・数学は50分で100点満点。

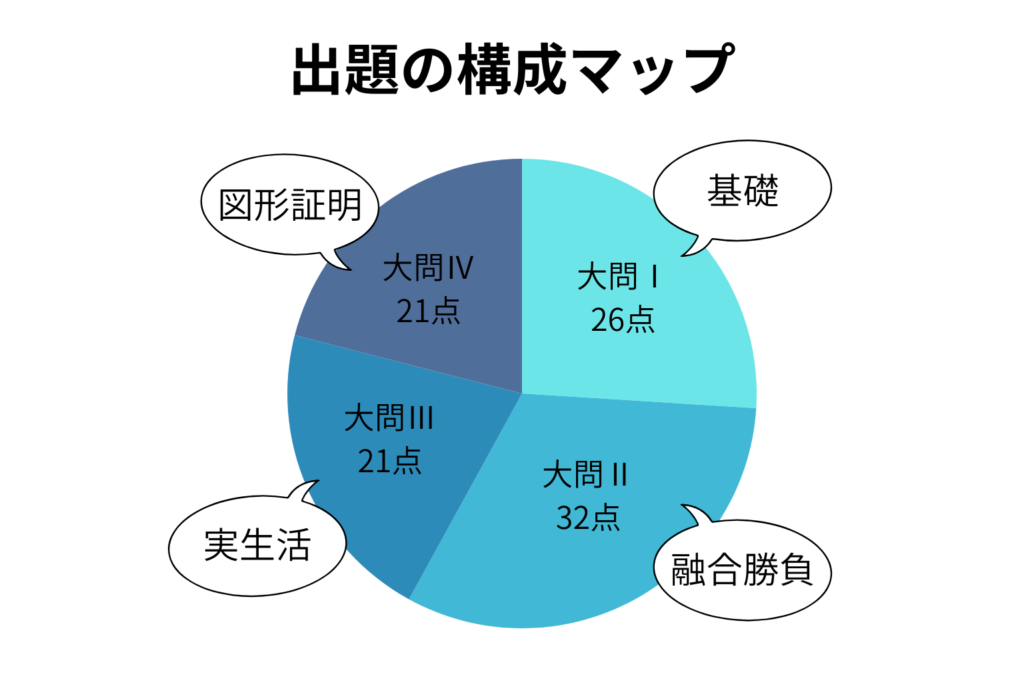

2025年度の配点は大問ごとに大問Ⅰ26点、大問Ⅱ32点、大問Ⅲ21点、大問Ⅳ21点となっており、大問Ⅱの比重が最も高いのが大きな特徴です。つまり、「Ⅱでどれだけ取れるか」が合否を分けるといっても過言ではありません。

まず大前提として、大問Ⅰは絶対に落とさないこと。計算や基本問題が中心なので、ここで満点近く取れれば大きな安心材料になります。逆にⅠでのケアレスミスは致命傷になりやすいので、練習段階から「計算の速さ+正確さ」を徹底しましょう。

次に、配点の高い大問Ⅱは、関数・図形・確率といった複合問題です。難しい印象を持つかもしれませんが、部分点を狙える設問が多いため、解けるところから順番に拾っていく姿勢が大切です。特に、比例や反比例のグラフ、立体の体積比などは練習すれば安定して得点できます。

大問Ⅲは文章量の多い実生活題材。問題文を最後まで読んでから考えるよりも、表や図を描きながら情報を整理する習慣をつけておくと時間短縮につながります。

最後の大問Ⅳは証明+応用計算。苦手な人が多い分野ですが、基本の「三角形の合同・相似」や「円周角の定理」を使いこなせれば安定した得点が可能です。証明問題は「結論 → 理由 → 結論」の型を練習しておくと、本番で迷わず書けます。

時間配分の目安は、Ⅰを12〜13分、Ⅱを17〜18分、Ⅲを12分、Ⅳを7〜8分程度。最後に3分ほど見直し時間を残せると安心です。

まとめると、「Ⅰで貯金をつくり、Ⅱで勝負し、ⅢとⅣで粘り強く部分点を拾う」――これが宮城入試・数学の鉄則です。

大問別分析と対策|どこで点を伸ばす?

2025年度の数学は、大問ごとに「絶対に落とせない基礎問題」と「思考力を問う応用問題」がうまく組み合わされていました。それぞれの特徴をつかみ、対策を立てておくことで得点力を大きく伸ばせます。

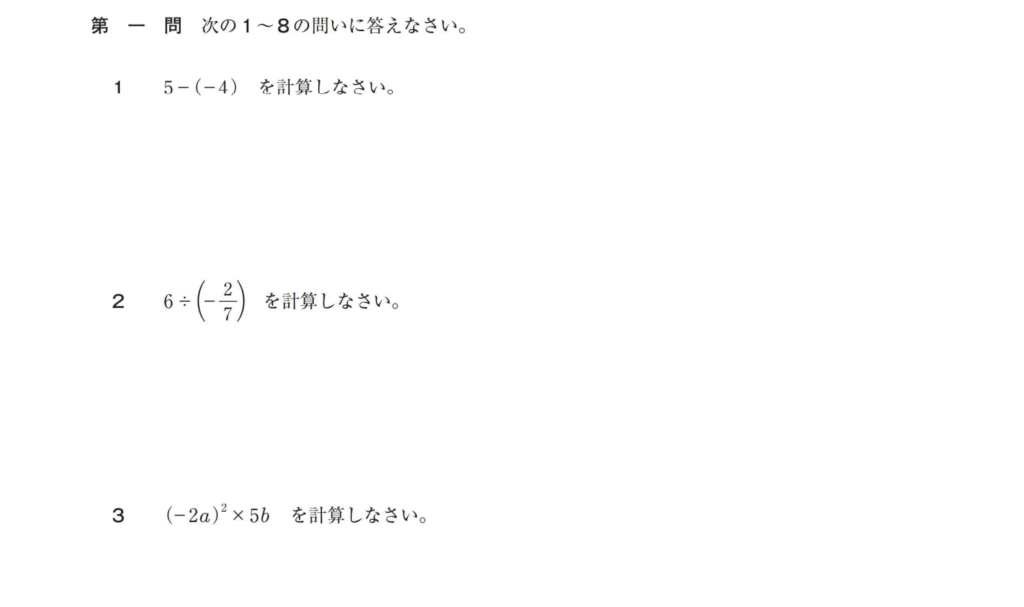

大問Ⅰ:小問集合(計算・方程式・データ)

大問Ⅰは、数学の基礎力を試す小問集合で、毎年の「絶対に落とせない得点ゾーン」です。2025年度は、整数・分数計算、方程式の整理、無理数の計算、比例や二乗比例の式の決定、作図に関する判断、そして累積度数表・相対度数を扱うデータ問題が出題されました。難易度は標準ですが、ケアレスミスで失点する人が非常に多い大問でもあります。

よくあるつまずきポイント

- 計算の途中で分数や符号を間違える

- 比例・二乗比例の「式」がすぐに書けない

- 累積度数と相対度数を混同してしまう

- 作図の手順を正確に覚えていない

対策のヒント

- 計算練習は「速さ」よりも「正確さ」を優先する。途中式を必ず残すこと

- 比例・二乗比例の式は「y=ax」「y=ax²」の基本形をすぐに使えるよう反復練習

- データ問題は「度数分布表→累積度数→相対度数→累積相対度数」の流れを、表を書きながら確認する

- 作図は自分で実際にコンパスや定規を使って練習。図を“描ける”ことが前提

大問Ⅰで安定して満点近くを取れるかどうかが、入試全体の得点を大きく左右します。毎日の基礎練習で計算力を固め、データや作図を含めた幅広い基礎問題を「確実に取れる武器」にしておきましょう。

大問Ⅱ:融合問題(関数・立体・確率)

大問Ⅱは、毎年配点が最も高く(2025年度は32点)、入試の“勝負所”です。2025年度は次のような問題が出題されました。

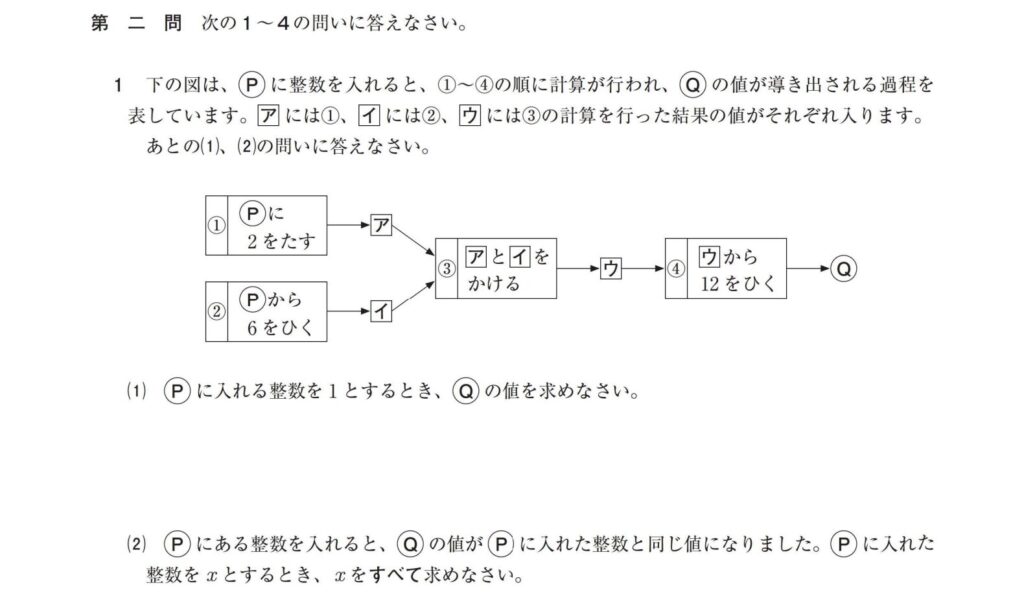

- フローチャートを使った式操作

- 比例と反比例のグラフの交点を利用する問題

- 三角錐の相似断面を使った体積比・体積計算

- 盤面上をコマが移動する確率(状態遷移型)

どの問題も「条件を整理しながら、式や図に落とし込む力」が試されました。

よくあるつまずきポイント

- フローチャートで操作を逆にたどれず混乱する

- 比例・反比例の式をすぐに立てられない

- 相似比から体積比にする時に「比の3乗」を忘れる

- 確率問題で樹形図を書かずに頭の中で処理してしまい、数え漏れを起こす

対策のヒント

- フローチャートは「与えられた操作を逆向きに追う」練習をする

- 関数融合問題は、大きめのグラフを自分で書くことで条件を整理しやすくなる

- 立体図形は「相似比 → 面積比 → 体積比(比の3乗)」を毎回声に出して確認する

- 確率は必ず樹形図や表を作り、状態ごとに整理するクセをつける

大問Ⅱは難しく見えても、1問ごとに分解すれば解ける部分は多いです。全部正解を目指さなくても、取れるところを確実に積み上げるだけで大きな得点につながるのがポイント。演習を通じて「図や表を自分で書いて整理する習慣」をつければ、得点力が大きく伸びる大問です。

\ 30秒で申し込み /

大問Ⅲ:活用問題(一次関数+実生活題材)

大問Ⅲは、毎年「日常生活に関係する題材」をもとに出題されます。2025年度は「カセットコンロとガス残量」がテーマでした。表からデータを整理し、一次関数の式を立て、グラフをかき、交点を読み取る流れになっていました。文章量が多く、情報を整理する力とスピードの両方が求められるのが特徴です。

よくあるつまずきポイント

- 問題文が長く、どこから手をつけていいかわからなくなる

- 表から式を立てるときに「傾き(変化の割合)」を間違える

- グラフをかくときに、軸の単位や目盛りを雑にしてしまい、読み取りミスにつながる

- 交点を正確に読み取れず、計算で確認しないまま終えてしまう

対策のヒント

- 問題文を読むときは、大事な数字に印をつけながら進める

- 表を見たら「初期値(切片)」「1分ごとの変化(傾き)」をすぐに確認する

- グラフは大きく丁寧にかき、必ず単位(分・gなど)を明記する

- 交点はグラフ上で見つけた後、必ず式に代入して確認する

大問Ⅲは一見難しそうに見えますが、流れは「表 → 式 → グラフ → 読み取り」と決まっています。焦らず手順通りに進めれば、確実に得点できる大問です。普段から身近なデータやグラフを扱う練習をしておくと、本番でも落ち着いて解けるようになります。

大問Ⅳ:図形総合(円・相似・証明)

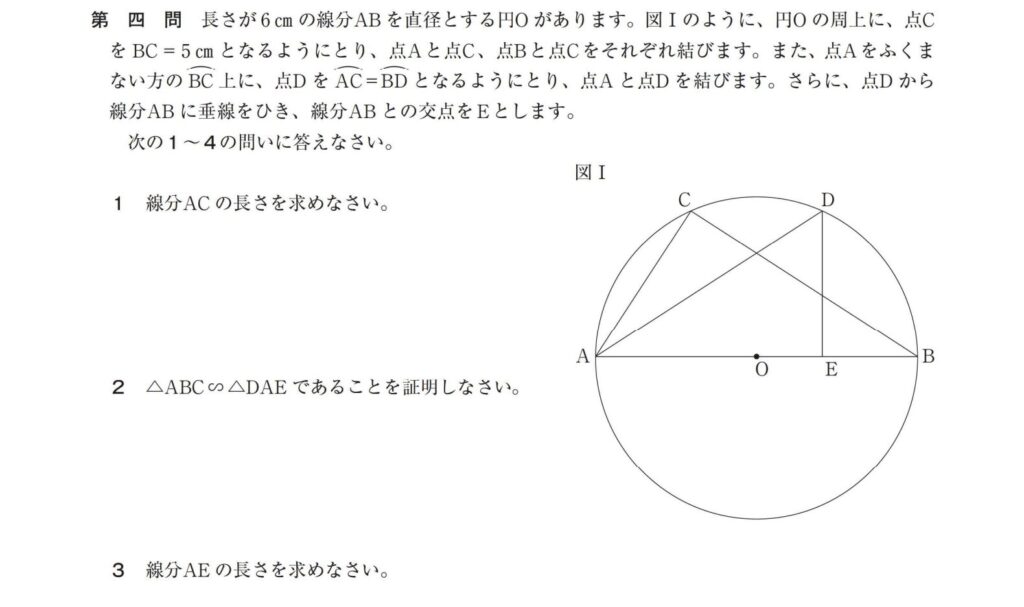

大問Ⅳは「証明問題」を中心に、そこから派生して長さや面積を求める流れで出題されます。2025年度は「円と相似」をテーマにした問題で、最初に合同や相似を証明させ、その後に線分の長さや三角形の面積を計算する構成でした。入試の中でも「論理的な書き方」と「図形の性質の理解」が両方必要になる、やや難度の高い大問です。

よくあるつまずきポイント

- 証明で「理由」を書かずに、結論だけになってしまう

- 図を正確に書き直さず、途中で条件を見落とす

- 相似比を面積比や体積比に正しくつなげられない

- 円の基本定理(円周角、直径に対する円周角=90°など)を忘れてしまう

対策のヒント

- 証明は「結論 → 理由 → 結論」という型を覚えておく

(例:∠ABC=∠ADC … 同じ弧に対する円周角、だから△ABC∽△ADC) - 問題を解くときは、まず図を大きく丁寧にかき直すこと

- 相似は「長さ比 → 面積比 → 体積比」の流れを毎回声に出して確認する

- 円の定理はカードやまとめノートを作って、すぐ思い出せるようにしておく

大問Ⅳは苦手に感じる人が多いですが、出題されるテーマはほとんどが「円・相似・合同」の基本パターンです。証明の型を練習で身につけておけば、応用問題にも対応できるようになります。「図を大きく書く」「理由を必ず添える」――この2つを習慣にして、得点源にしていきましょう。

失点パターンと克服法|“もったいないミス”を減らそう

| ミスあるある | 対策 |

|---|---|

| 計算ミス 比の扱い間違い 証明理由不足 | 途中式を書く 比を声に出す 理由を必ず添える |

数学の入試で点数が伸びない原因は、「難しくて解けなかった問題」よりも、本当は解けたはずなのに落としてしまった問題にあります。2025年度の入試をふり返ると、次のような失点パターンが目立ちました。

よくある失点パターン

- 計算ミス

分数や符号を写し間違える、途中式を省いて混乱する。 - 時間配分の失敗

1問にこだわりすぎて後半の大問に手が回らない。 - グラフや図を雑に描く

軸や単位を省略して、読み取りで誤答。 - 証明の理由不足

「結論」だけ書いて「なぜそう言えるのか」を抜かしてしまう。 - 比の扱いを間違える

相似比から面積比や体積比に進むときに“2乗・3乗”を忘れる。

克服のポイント

- 計算は途中式を必ず残す

→ 自分の見直しにもつながり、採点で部分点がもらえることも。 - 時間を決めて練習する

→ 模試や過去問は「50分本番形式」で解き、時間感覚を身につける。 - 図やグラフは大きく正確に

→ 書き直すクセをつけることで、条件の見落としを防ぐ。 - 証明は「型」で覚える

→ 「結論 → 理由 → 結論」の流れを習慣化。 - 比の確認を声に出す

→ 「長さ比 → 面積比(2乗) → 体積比(3乗)」と唱えてから計算。

“もったいない失点”を減らせれば、合計点は確実に伸びます。特に計算・時間配分・図の精度は、練習のときから意識して直せる部分です。難問ばかりに挑戦するのではなく、基本での取りこぼしをゼロにすることが、合格への近道になります。

2026年度に向けた学習戦略|“型”を固めて得点源に!

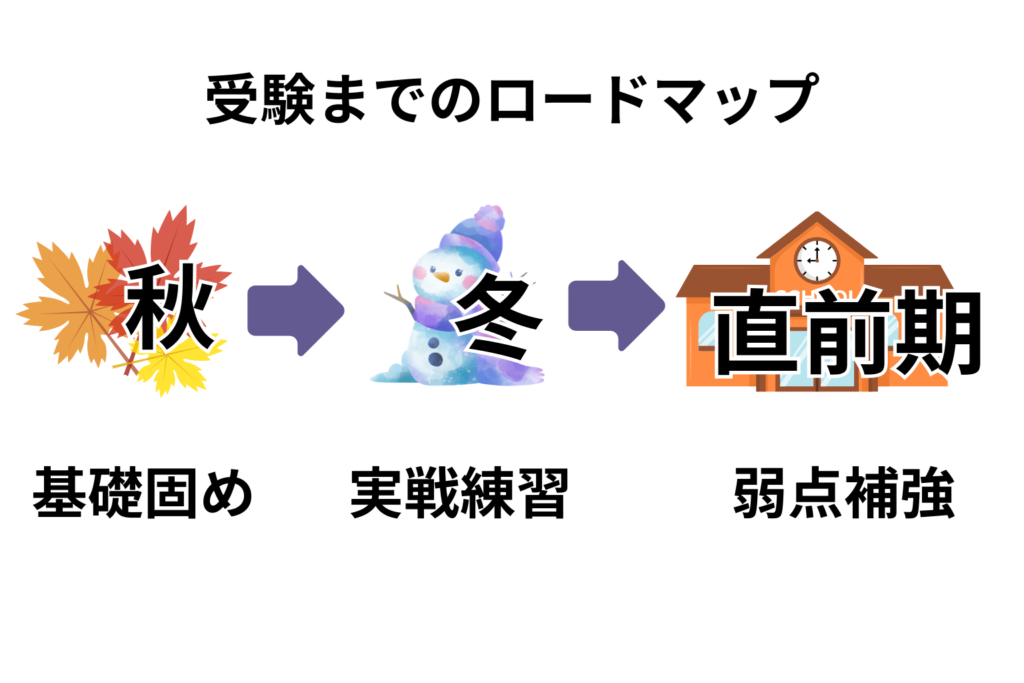

2026年度の入試まで、残りおよそ半年。ちょうど今(9月)は、基礎を固めながら応用へつなげていく大切な時期です。ここから春・夏・秋・冬と段階的に学習を進めることが、入試本番で安定した得点につながります。

① 秋(9月〜11月):基礎の総点検+融合問題に慣れる

- 計算・方程式・一次関数・図形の基礎を、毎日短時間でも反復する

- 過去問や模試を使い、大問Ⅱ(融合問題)に触れておく

- 「相似比 → 面積比 → 体積比」など、よく出る型を声に出して確認

② 冬(12月〜1月):実戦形式での練習スタート

- 50分本番形式で過去問を解き、時間配分を身につける

- 証明問題は「結論 → 理由 → 結論」の型でスラスラ書けるように練習

- 活用問題(大問Ⅲ)は「表 → 式 → グラフ → 読み取り」の流れを固める

③ 直前期(2月):仕上げと弱点補強

- 苦手分野を1つずつ潰し、ケアレスミスを減らす

- 模試や過去問のやり直しを徹底し、「どこでつまずいたか」を振り返る

- 1問にこだわらず、取れる問題から解く練習を繰り返す

ポイントまとめ

- 今(秋)は基礎を固めながら融合問題に慣れる時期

- 冬からは「時間を意識した実戦演習」へシフト

- 直前期は「弱点補強」と「ケアレスミスの削減」がカギ

入試数学は「型を知り、練習で体に染み込ませる」ことが最重要です。計算・関数・図形・証明には必ず“型”があります。今から少しずつ積み重ねていけば、来年の春には数学を自信を持って解けるようになります。

保護者へのアドバイス|家庭でできるサポートの工夫

数学の勉強は「解き方を覚える」だけではなく、毎日の積み重ねと環境づくりがとても大切です。保護者の方にできるサポートのポイントを整理しました。

ミスを責めず「過程」を認める

- 子どもは入試問題で必ずつまずきます。

- 計算ミスや証明の不備を責めるのではなく、「ここまでできたね」「次は理由を足せば大丈夫」と前向きな声かけをしましょう。

学習時間より「習慣」を見守る

- 数学は短時間でも毎日取り組むことが力になります。

- 「今日は計算ドリル10分できた?」「グラフを1本書いてみた?」のように、量よりも習慣化をサポートしてください。

家庭での声かけの工夫

- 「どの問題で止まった?」と聞くと、子どもが自分の課題に気づきやすくなります。

- 点数の上下よりも、「どんな解き方をしたか」「時間配分はどうだったか」を一緒に確認するのがおすすめです。

模試・過去問の復習を支える

- 模試や過去問は結果だけでなく、どの段階でつまずいたのかが重要です。

- 家庭では「最後まで解いた?」「見直しの時間はあった?」など、学習の流れを振り返るサポートをしてあげましょう。

保護者がすべてを教える必要はありません。大切なのは、子どもが自分で学習を続けられる環境と気持ちを支えることです。数学は努力が結果につながりやすい科目なので、「続ければ必ず力がつく」というメッセージを日常的に伝えてあげてください。

まとめ|基礎+戦略で数学を得点源に

- 大問Ⅰで確実に得点、Ⅱで勝負

- 大問ⅢとⅣは“型”で安定化

- 失点は“もったいないミス”が多い

- 2026年度対策は段階的に

2025年度の宮城県公立高校入試・数学は、基礎力・思考力・表現力をバランスよく問う内容でした。大問Ⅰで確実に点を取り、大問ⅡとⅣで粘り強く部分点を積み上げ、大問Ⅲでスピード整理力を発揮できたかどうかが、合否を分けるポイントとなりました。

2026年度に向けては、

- 毎日の基礎練習で「計算・データ・図形の基本」を固める

- 融合問題や活用問題に挑戦し、情報整理と応用力を鍛える

- 模試や過去問で本番を想定し、時間配分と見直し習慣を身につける

この3つを意識することが大切です。

数学は「練習すれば必ず伸びる科目」です。基礎を確実に積み重ね、少しずつ応用力を伸ばしていけば、入試本番で大きな武器になります。

保護者の皆さまには、点数の上下だけに目を向けるのではなく、「取り組み方」や「成長の過程」に注目していただければと思います。その積み重ねが、子どもの自信につながり、最終的に合格を引き寄せる力になるはずです。

\ 30秒で申し込み /