図で理解する「気団と前線」|中学生にもわかりやすい天気のしくみ講座

天気予報でよく耳にする「寒冷前線が通過して…」「梅雨前線の影響で…」という言葉。

でも、実際に「前線」や「気団」って何かと聞かれると、説明するのはちょっと難しいですよね。

実はこれらは、空気の“性格の違い”とそのぶつかり合いによって起こる現象です。

でも安心してください。スケールの大きな話でも、風船や水など身近なたとえを使えば、グッとわかりやすくなります。

この記事では、「気団」「前線」の意味から、寒冷前線や温暖前線がどのように天気を変えるのかまで、図解や例えを交えてわかりやすく解説していきます。

暗記に頼らず「仕組み」で理解したい中学生のみなさんに、ぜひ読んでほしい内容です!

基本の用語をおさらい

まずは、「気団」と「前線」という天気を理解するうえで欠かせない言葉から確認しましょう。

気団(きだん)とは?

「気団」とは、広い範囲にわたって性質(気温や湿度)がほぼ同じ空気のかたまりのことをいいます。

たとえば、日本のまわりには、シベリアの寒くて乾いた空気(シベリア気団)や、太平洋の暖かくて湿った空気(小笠原気団)などがあり、これらが四季によって日本の天気を変える要因になります。

- 寒くて乾いている → 冬型の天気(晴れ+乾燥)

- 暖かくて湿っている → 夏型の天気(蒸し暑く、雨が降りやすい)

気団の特徴を知ることで、その季節の天気の傾向がつかめるようになります。

前線(ぜんせん)とは?

前線とは、性質の異なる気団(空気のかたまり)同士がぶつかったときにできる境目のことです。

冷たい空気と暖かい空気が出会っても、すぐには混ざり合わず、しばらくのあいだは押し合いを続けます。この押し合いの「線」が前線です。

そして、この前線にはいくつか種類があります。

| 前線の名前 | どんな前線? | できやすい天気 |

|---|---|---|

| 寒冷前線 | 寒気が暖気を押し上げる | 強い雨、雷、突風など |

| 温暖前線 | 暖気が寒気を押し上げる | 弱い雨が長時間続く |

| 停滞前線 | 寒気と暖気が押し合って動かない | 長引く雨(梅雨・秋雨) |

| 閉そく前線 | 寒冷前線が温暖前線に追いついたとき | 天気が不安定になることが多い |

前線の種類によって、発生する雲や雨の降り方がまったく変わってくるのがポイントです。

まずはこの「気団」と「前線」の基本をおさえることが、天気の理解の第一歩です。

なぜ暖気は寒気の上にのるのか?

前線の仕組みを学ぶうえで多くの人が疑問に思うのが、「なぜ、暖かい空気(暖気)は冷たい空気(寒気)の上にのるのか?」という点です。前線の図を見てみると、どのタイプでも暖気が上に持ち上げられる形になっていますよね。この理由を、できるだけやさしく解説します。

キーワードは「密度」

この現象のカギとなるのが「密度(みつど)」です。

密度とは、「同じ体積の中に、どれだけの重さ(質量)が詰まっているか」ということ。たとえば、同じ大きさの風船に空気を入れたものと水を入れたものを比べると、明らかに水の風船の方が重たいですよね。

これと同じで、暖気は寒気よりも“スカスカ”=密度が小さいのです。

つまり、

- 暖気は軽い → 上にのぼる

- 寒気は重い → 下に沈む

この性質によって、前線のように暖気と寒気がぶつかったとき、自然と暖気が寒気の上にのっていく構造になるのです。

風船を使ったイメージで理解しよう

たとえば、

- 暖気=空気が入った風船(軽い)

- 寒気=水が入った風船(重い)

この2つを水の中に入れたとしたら、空気の風船は浮き、水の風船は沈みますよね。

これと同じように、地球の大気の中でも、軽い暖気は上へ、重い寒気は下へと動こうとするのです。

この「密度の差」が、前線の形を決定づけ、雨や風の原因にもなっていきます。

次の章では、各前線の種類ごとに天気への影響をくわしく見ていきましょう。

各前線と天気の変化の特徴を押さえよう

前線とは、性質の異なる空気(気団)がぶつかり合うことでできる「境界線」のこと。この前線の種類によって、私たちの身の回りの天気は大きく変わります。ここでは、代表的な4つの前線について、特徴と天気の変化を整理していきましょう。

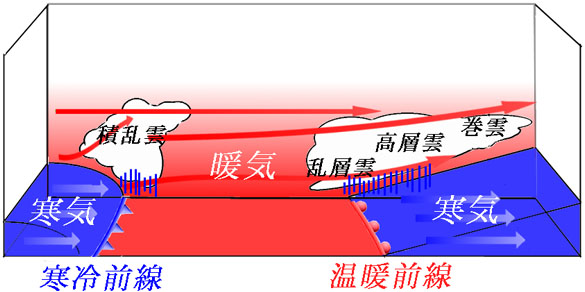

寒冷前線(かんれいぜんせん)

- 特徴: 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急激に押し上げる前線。

- 天気の変化: 急に黒い雲が出てきて、激しい雨や雷、突風を伴うことが多い。夏なら夕立やゲリラ豪雨の原因になることも。

- 雲の種類: 積乱雲(入道雲)など、背の高い雲。

温暖前線(おんだんぜんせん)

- 特徴: 暖気が寒気をゆっくりと押し上げながら進む前線。

- 天気の変化: 徐々に空が曇ってきて、長時間にわたってシトシトと弱い雨が降り続く。

- 雲の種類: 高層雲や乱層雲など、広く薄い雲が何層にも重なる。

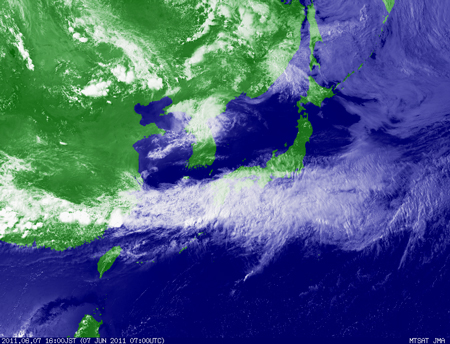

停滞前線(ていたいぜんせん)

- 特徴: 暖気と寒気の力が拮抗し、前線の位置がほとんど動かない。

- 天気の変化: 梅雨や秋雨前線のように、広い範囲で長く雨が降り続く。特に湿った空気が流れ込むと、大雨になることも。

- 雲の種類: 雨雲が帯のように広がり、しとしと雨が続く。

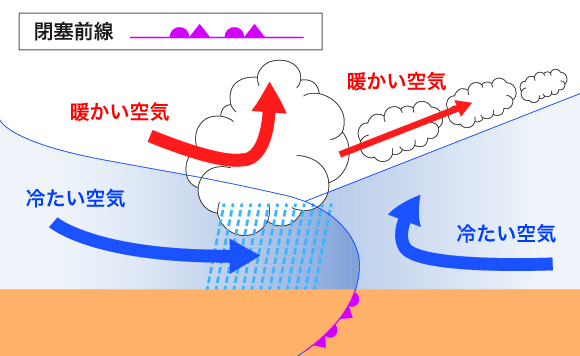

閉そく前線(へいそくぜんせん)

- 特徴: 寒冷前線が温暖前線に追いつき、両者が合体した前線。

- 天気の変化: 一時的に激しい雨が降ることもあるが、通過後は晴れることも。

- 雲の種類: 積乱雲や乱層雲が混在する。

前線の種類によって天気が変わる!

前線の違いを知ることで、「なぜ今日はこんな天気なんだろう?」といった日常の疑問もスッキリ理解できるようになります。

次は、これらの知識を身近な生活や天気予報とどう結びつけていくかを考えてみましょう。

前線図を読み解くポイント

天気予報や理科の教科書に出てくる「天気図」には、いろいろな記号が書かれています。その中でも前線の記号を正しく読み解くことは、天気の変化を予測する上でとても大切です。ここでは、前線図の見方と、そのポイントをわかりやすく解説します。

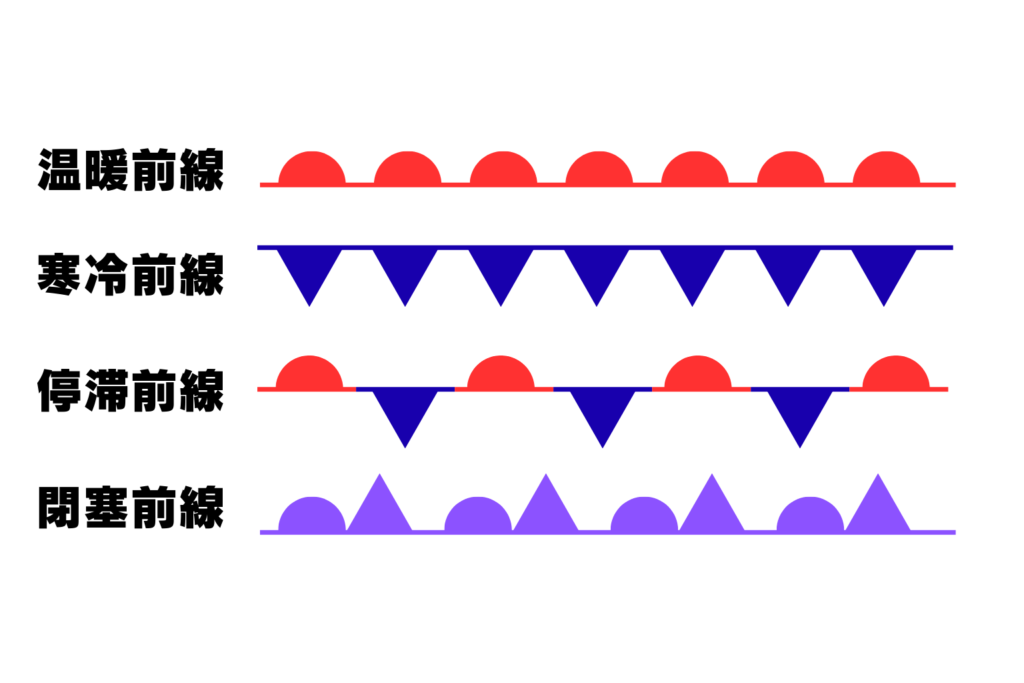

前線記号を覚えよう

まずは、4つの前線を区別する記号を覚えることから始めましょう。

| 前線の種類 | 記号 | 特徴的なマーク | 天気の特徴 |

|---|---|---|---|

| 寒冷前線 | 青い線 | 三角が進行方向に並ぶ | 短時間に強い雨や風 |

| 温暖前線 | 赤い線 | 半円が進行方向に並ぶ | 弱い雨が長く続く |

| 停滞前線 | 赤と青の線 | 三角と半円が交互に、逆向きに並ぶ | 長時間の雨、梅雨や秋雨 |

| 閉そく前線 | 紫の線 | 三角と半円が同じ向きに並ぶ | 強い雨の後に天気が回復 |

これらのマークの「向き」は、前線の進行方向を示しています。

天気の変化を予測するコツ

前線図を読むことで、どの地域でどんな天気が起こるのかを予測できます。ポイントは以下の通りです。

- 寒冷前線の進行方向の先では、天気が急変する可能性が高い。

- 温暖前線の通過前は曇り空、通過後は徐々に回復。

- 停滞前線がかかっている地域では長雨に注意。

- 前線の位置と時間帯を見て、雨の降り始めや止みそうなタイミングを予想できる。

これらを意識して天気図を見るだけでも、「今日の天気」「明日の雨の予想」「部活やイベントの予定」の判断に役立ちます。

図とセットで覚えるのがコツ!

記号だけでなく、実際の前線の形や雲の分布も一緒に学ぶことで理解が深まります。たとえば、寒冷前線の後ろには積乱雲が並ぶ、温暖前線の前には高層雲が現れる…といったように、図をイメージしながら言葉とセットで覚えるのが理科攻略の近道です。

前線図は“天気の地図”。マークの意味がわかるようになると、天気の動きがまるで読めるようになります。次のテストや実生活でもきっと役に立ちますよ!

まとめ|イメージで理解すれば暗記もスムーズ

「気団」や「前線」は、言葉だけだと少し難しく感じるかもしれませんが、イメージでとらえることができれば理解はぐんと深まります。

たとえば、

- 気団=空気のかたまり

- 寒冷前線=冷たい空気が押し込んでくる→急に雨がザーッと降る

- 温暖前線=あたたかい空気がじわじわ進む→シトシト雨が長く続く

- 前線は“空気の境目”で、天気の変わり目でもある

といったように、身近な感覚に置きかえると、教科書の内容がぐっとわかりやすくなります。

また、図や天気図とセットで覚えることで、ただの丸暗記ではなく「意味のある知識」として定着していきます。覚えることが多く感じる単元ですが、「雲の様子」「前線の進み方」「気温の変化」などをイメージでつなげる学び方がおすすめです。

暗記が苦手な人ほど、図解や比喩を使って理解を深めてみましょう。気象の仕組みがわかってくると、ニュースや天気予報もおもしろく感じられるはずです。勉強と日常がつながる瞬間を、ぜひ楽しんでください!

【おまけ】保護者向け学習アドバイス

気団や前線といった気象分野は、中学生にとって抽象的でイメージしにくい単元のひとつです。そのため、単なる暗記ではなく「図やイラストを使って理解すること」がとても重要になります。

保護者の方には、次のような関わり方をおすすめします。

- 「この雲って何の雲かな?」と天気を話題にする

日常生活の中で前線や雲の話題にふれることで、学んだ知識が生活と結びつき、記憶に残りやすくなります。 - 図や天気図の復習に付き合ってあげる

特に前線の形や進行方向、天気との関係は図を見ながら口に出して説明してみると、理解が深まります。 - 「わからない=苦手」にならないように声かけを

理科はつまずくと自信を失いやすい教科です。ちょっとでも「理解できた!」「おもしろいかも」と思えるきっかけを一緒に作ってあげてください。

中学生はまだ抽象的な思考が発展途上の時期です。だからこそ、「見える化」や「例え」を通じて、“難しい=楽しくない”を、“なるほど=面白い!”に変えていけるよう、家庭でもちょっとした声かけとサポートを意識してみてください。