「何のために勉強してるの?」に答えを。レンガ職人の物語に学ぶ“やる気”の育て方

「ねえ、なんで勉強ってしなきゃいけないの?」

中高生からよく聞こえてくるこの疑問。答えに詰まってしまったことはありませんか?

実は、この問いへの答えこそが、勉強へのやる気や姿勢を左右するカギになります。

イソップ物語に登場する「3人のレンガ職人」の話をご存知でしょうか?

同じ作業をしているはずの3人が、それぞれまったく違う表情で仕事に取り組んでいた――

その違いを生んだのは、「自分が何をしているのか」という“目的意識”でした。

勉強も同じです。

ただ与えられた課題をこなすのか、将来に向けての一歩だと捉えるのかで、同じ1時間の価値が大きく変わります。

今回はこの寓話をヒントに、生徒のやる気を引き出すための考え方や声かけの工夫を、教育現場の視点からお届けします。

「ただの宿題」から「未来につながる勉強」へ。

学びの姿勢が変わるきっかけになるはずです。

物語紹介|3人のレンガ職人とは?

「3人のレンガ職人」という寓話をご存知でしょうか?

この物語は、イソップ寓話や中世ヨーロッパの説話などで語り継がれてきた有名な逸話で、「仕事や行動にどう意味を見出すか」を考える上で、とても示唆に富んだお話です。

物語のあらすじ

ある日、一人の旅人が、町外れの建設現場でレンガを積んでいる三人の男たちに出会いました。旅人は一人ひとりに、同じ質問を投げかけます。

「あなたは、今、何をしているのですか?」

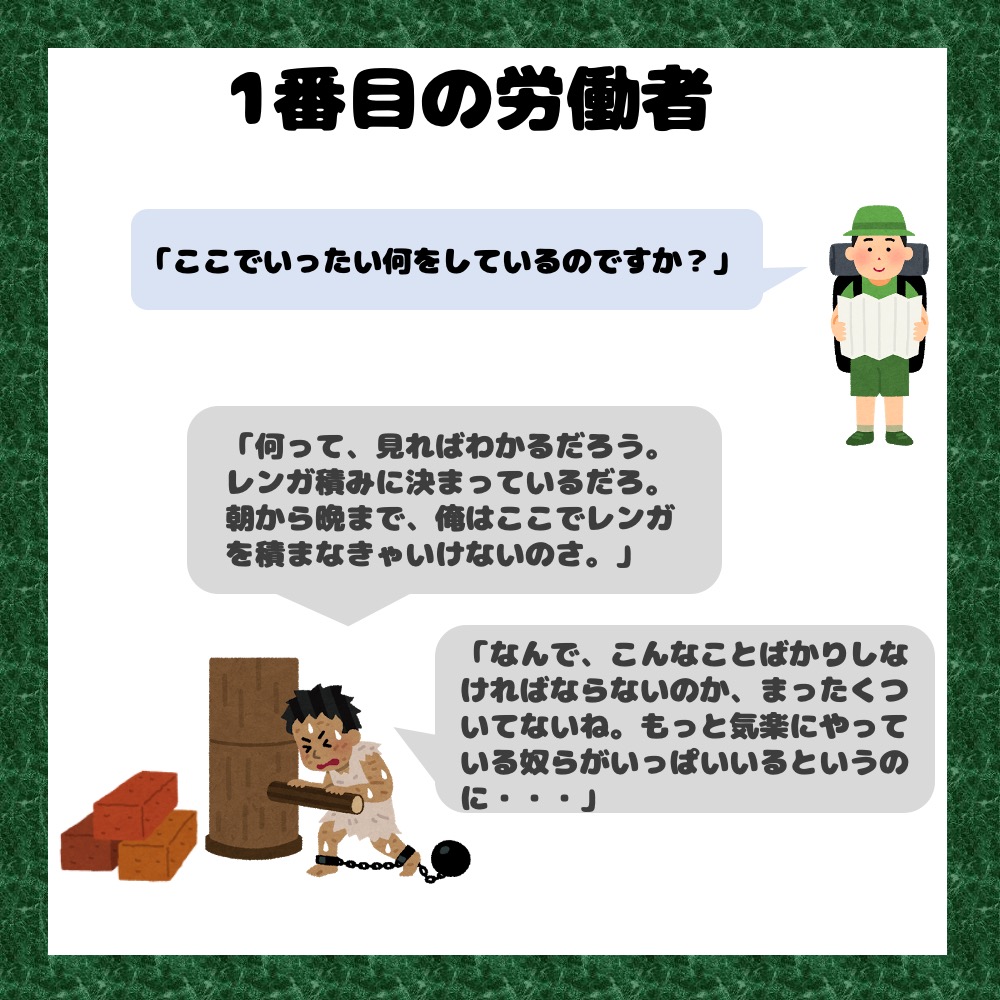

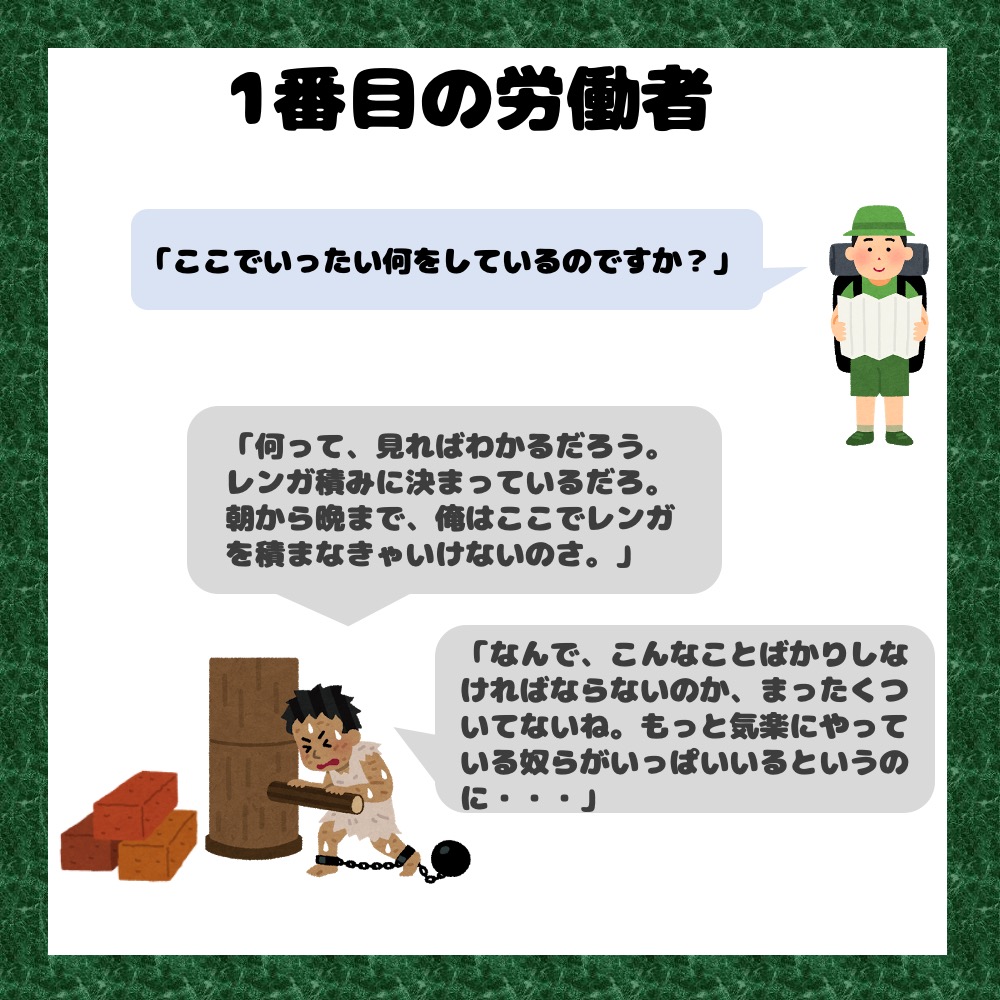

1人目のレンガ職人は、無表情にこう答えます。

「見ればわかるだろ。レンガを積んでるだけさ。」

2人目のレンガ職人は、少し疲れた顔でこう答えます。

「家族を養うために働いているんだ。」

そして、3人目のレンガ職人は、明るい顔でこう言います。

「私は、何百年後にも人々が訪れ、祈りを捧げる大聖堂をつくっているんです。」

同じ作業、異なる答え

三人の職人がしている仕事は「レンガを積むこと」。

しかし、その行動に込めている意味は三者三様です。

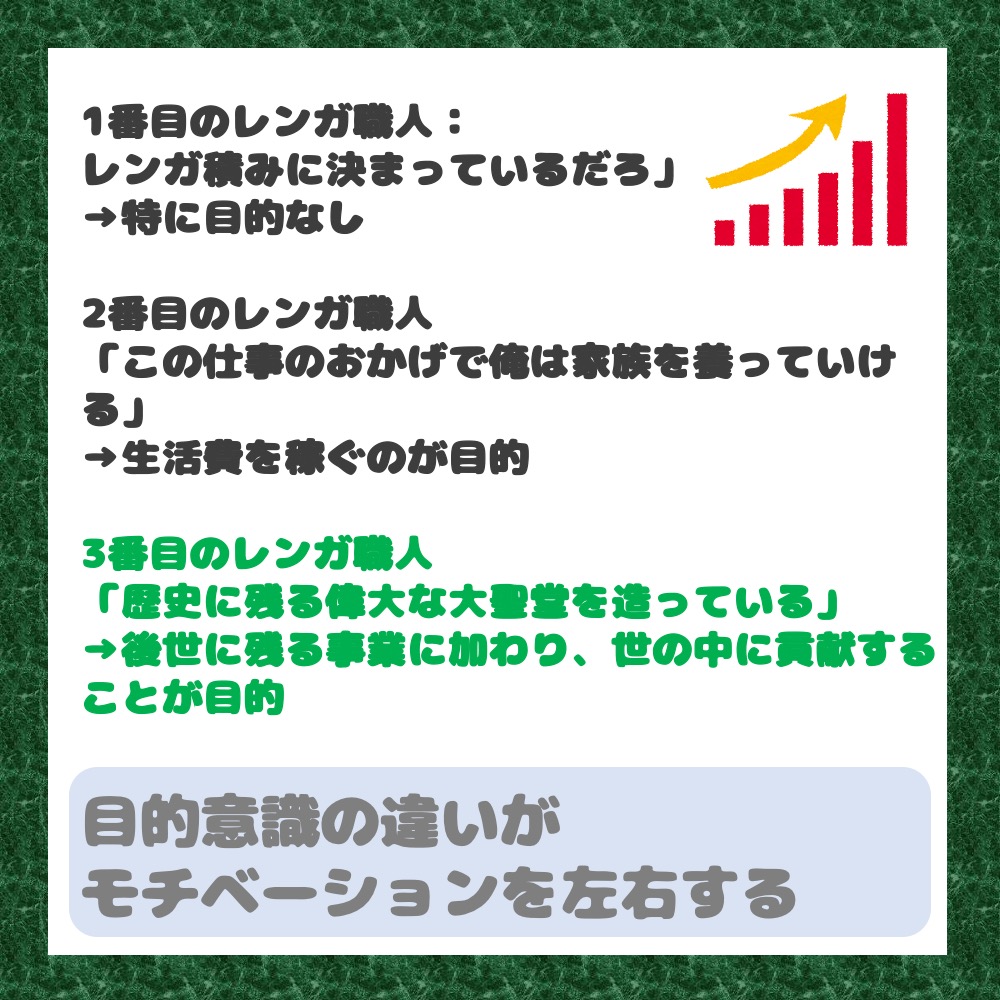

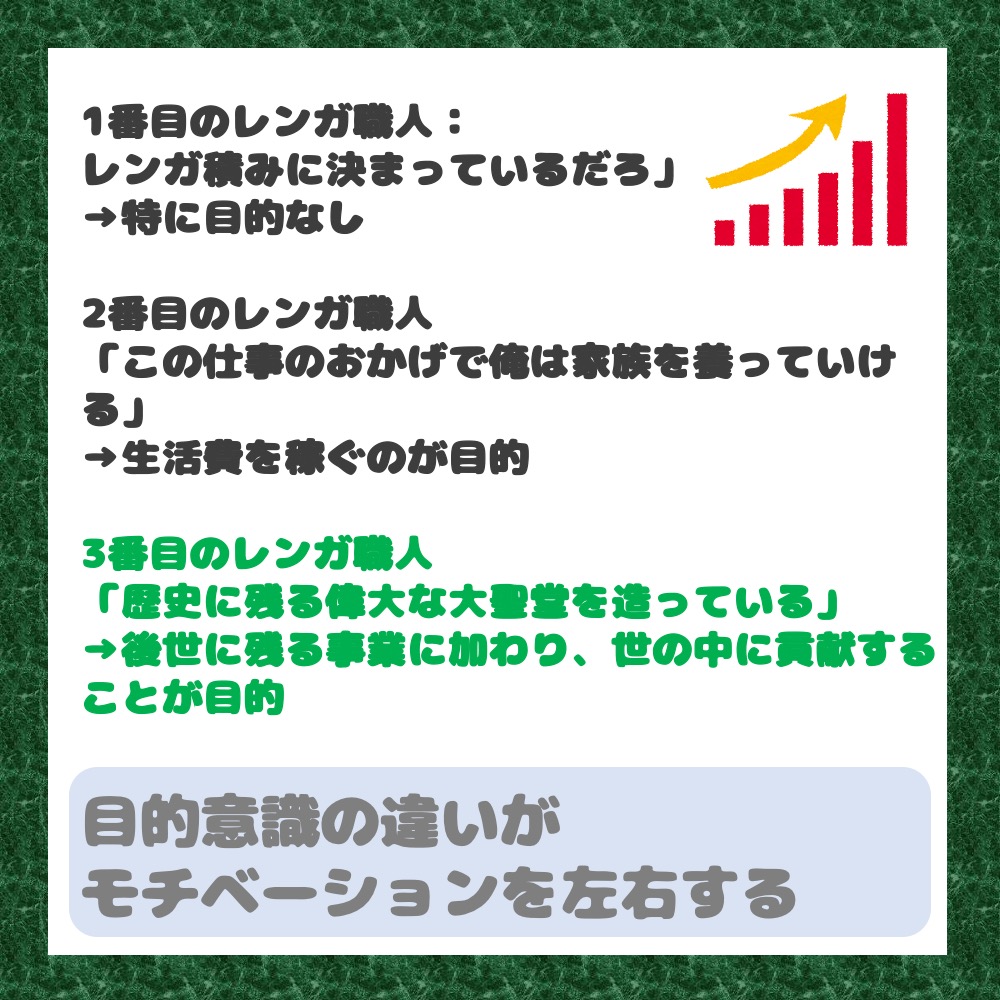

- 「目の前の作業」として捉える人

- 「生活の糧」として捉える人

- 「未来を創る使命」として捉える人

この物語は、「同じことをしていても、その目的や意識の持ち方が違えば、仕事に対する姿勢もまったく違ってくる」ということを私たちに教えてくれます。

そしてこの教訓は、「勉強」にもそのまま当てはまるのです。

勉強に当てはめるとどうなる?

先ほどの「3人のレンガ職人」の話は、実は私たちの日常の中にもそのまま当てはめることができます。

特に「勉強」においては、目的意識の違いがそのままモチベーションや成果に直結する場面が多いのです。

3人のレンガ職人=3人の生徒?

もし、あのレンガ職人たちが勉強している中学生だったら、どう答えるでしょうか。

Aくん

Aくん「言われたから、仕方なくやってる」

これは1人目のレンガ職人と同じです。

彼にとって勉強は「作業」であり、やらされている感覚が強く、達成感も少ない状態です。

「高校に合格して、将来困らないようにするため」

これは2人目の職人タイプ。

ある程度目的は見えているものの、「義務感」や「不安」がモチベーションの中心になっていることも。

「自分の夢を叶えるために、今の勉強が必要なんだ」

3人目の職人と同じタイプです。

勉強そのものが自分の未来とつながっているという自覚があり、「前向きな意味づけ」ができている状態です。

意識の違いがモチベーションの差になる

このように、同じ教科書を開き、同じ問題集を解いていても、「何のためにやっているのか」が明確な生徒ほど、自然と集中力が高まり、努力が持続しやすくなります。

もちろん、最初からCくんのように目的意識が高い生徒ばかりではありません。

しかし、「どんな風にこの勉強が将来につながるか」「何のために今頑張るのか」を自分なりに考えるだけでも、気持ちは変わっていきます。

「目的」がやる気を引き出す

「なんとなく勉強しているけど、やる気が続かない…」

そう感じる生徒は少なくありません。

でも実は、やる気(=モチベーション)の源泉は「目的意識」にあるのです。

「意味のある作業」と「意味のない作業」の違い

たとえば、同じ10問の計算問題を解くにしても、

- 「とりあえず先生に出せばいいや」と思ってやる人

- 「この単元をマスターして、次のテストで10点アップしたい」と思ってやる人

では、集中力や達成感がまったく違ってきます。

「なぜ自分はこれをやっているのか?」を自分なりに理解している人ほど、行動に意味が生まれ、努力が続きます。

目的は「立派」でなくていい

「目的」というと、つい「医者になりたい」「◯◯大学に行きたい」といった立派な将来像を思い浮かべがちですが、そうである必要はありません。

- 「テストで初めて平均点を超えたい」

- 「親に褒められたい」

- 「志望校の文化祭に行ってみたら、あの制服が着たくなった」

こうした小さな動機も、立派な目的です。

そして、それを言葉にして自分の中にしっかり持つことで、日々の勉強に意味を感じられるようになります。

塾や大人の関わりがカギになる

中高生の多くは、まだ自分の将来像をはっきり描けていません。

だからこそ、周囲の大人――塾の先生や保護者が、「どうしてこの勉強をやるのか」「この先につながるのは何か」を、一緒に考えてあげることがとても大切です。

小さな「意味づけ」から始めてみよう

「目的を持つことが大事」と言われても、

「まだ将来の夢なんてないし…」「何のために勉強してるのか分からない」

そんな風に感じてしまう中学生・高校生も多いと思います。

でも、大丈夫。

いきなり大きな夢や明確な目標がなくても、“小さな意味づけ”から始めればいいのです。

意味づけは「今の自分」に寄り添ってOK!

たとえば、今日の勉強に対してこんな風に意味を見つけてみましょう。

- 「今回の漢字テストでいい点をとって、先生に認めてもらいたい」

- 「学校の授業でついていけるように、先に予習しておこう」

- 「友達とのゲーム時間をしっかり楽しむために、30分だけ集中しよう」

- 「前回できなかった問題を、今度こそ解けるようになりたい」

これらはすべて立派な“目的”です。

「やる意味」を自分なりに言語化するだけで、勉強に対する意識がガラッと変わります。

自分との小さな約束を積み重ねる

さらに効果的なのは、「今日はここまでやる」と自分で小さな約束を決めること。

そして、終わったあとに「ちゃんとできた」と自分を褒めてあげることです。

この小さな達成感の積み重ねが、やがて“自信”につながります。

「頑張った=意味があった」という実感が、次の行動への原動力になるのです。

目的は、与えられるものではなく、自分で「見つける」「作っていく」もの。

まずは今日の1ページの勉強から、小さな意味づけを始めてみませんか?

指導者・保護者にできる声かけとは

生徒が「なんのために勉強するのかわからない」と感じているとき、

その気持ちに寄り添いながら、少しずつ“意味づけ”のヒントを与えていくことが、

指導者や保護者にできる大切なサポートです。

「目的」を押しつけない。まずは共感から

「○○高校に行くために頑張りなさい」

「将来のためなんだから」

そうした“正論”は、かえって生徒の気持ちを遠ざけてしまうこともあります。

まずは、

- 「最近、勉強どう?」

- 「何か困ってることある?」

- 「これ、意外と面白くない?」

といった共感や雑談から入ることが、安心感を与える第一歩です。

小さな行動に「意味」を与える声かけを

例えば、

- 「この1問、昨日よりスラスラ解けたね!成長してるってことだよ」

- 「授業の内容をちゃんとメモできたの、すごくいい集中力だったよ」

- 「前より机に向かう時間が増えたね。それだけで十分進歩!」

こうした声かけは、「やっていることに意味がある」と実感させるうえでとても効果的です。

「あなたは何のために勉強してると思う?」は、NG質問?

勉強への意味づけができていない子に、いきなり目的を問うのは逆効果になりやすいです。

代わりに、こんな声かけを心がけてみてください。

- 「この教科、ちょっと得意になってきたんじゃない?」

- 「これって、将来どんなところで役立ちそうかな?」

- 「勉強以外で頑張ってること、なにかある?」

本人が「意味」を自分の言葉で考え始めるきっかけをつくることが、

本当の意味での「動機づけ」につながっていきます。

小さな一言が、大きなやる気のきっかけになります。

大切なのは、「できたこと」「変化したこと」にしっかり目を向けて、それを言葉にして伝えること。

子どもたちは、意味を見つけたときに、一気に力を伸ばし始めます。

まとめ|あなたは“何を建てている”のか

イソップ物語の「3人のレンガ職人」の話を思い出してみてください。

同じ仕事をしていても、それを「レンガ積み」としか捉えていない人と、「立派な大聖堂を建てている」と考えている人とでは、日々の姿勢やエネルギーに大きな違いが生まれます。

これは、勉強でもまったく同じです。

たとえ今は「面倒だな」「何のためにやってるんだろう」と思っていたとしても、その中に自分なりの意味や目的を見つけることができれば、日々の取り組み方がガラリと変わります。

大切なのは、「いま積んでいるレンガ(=勉強)」が、将来どんな建物(=夢・目標)につながっているのかを少しずつ想像してみることです。

毎日の勉強は、目に見えないけれど確実に“未来”を形作る作業。

あなたは今、何を建てていますか?

その問いに、自分なりの答えを見つけたとき、

勉強は「やらされるもの」ではなく、「自分で進めるもの」へと変わっていきます。

画像で見る「3人のレンガ職人」