古文・漢文の読解力を伸ばす3つのポイント|要約練習で“わかる”を実感しよう

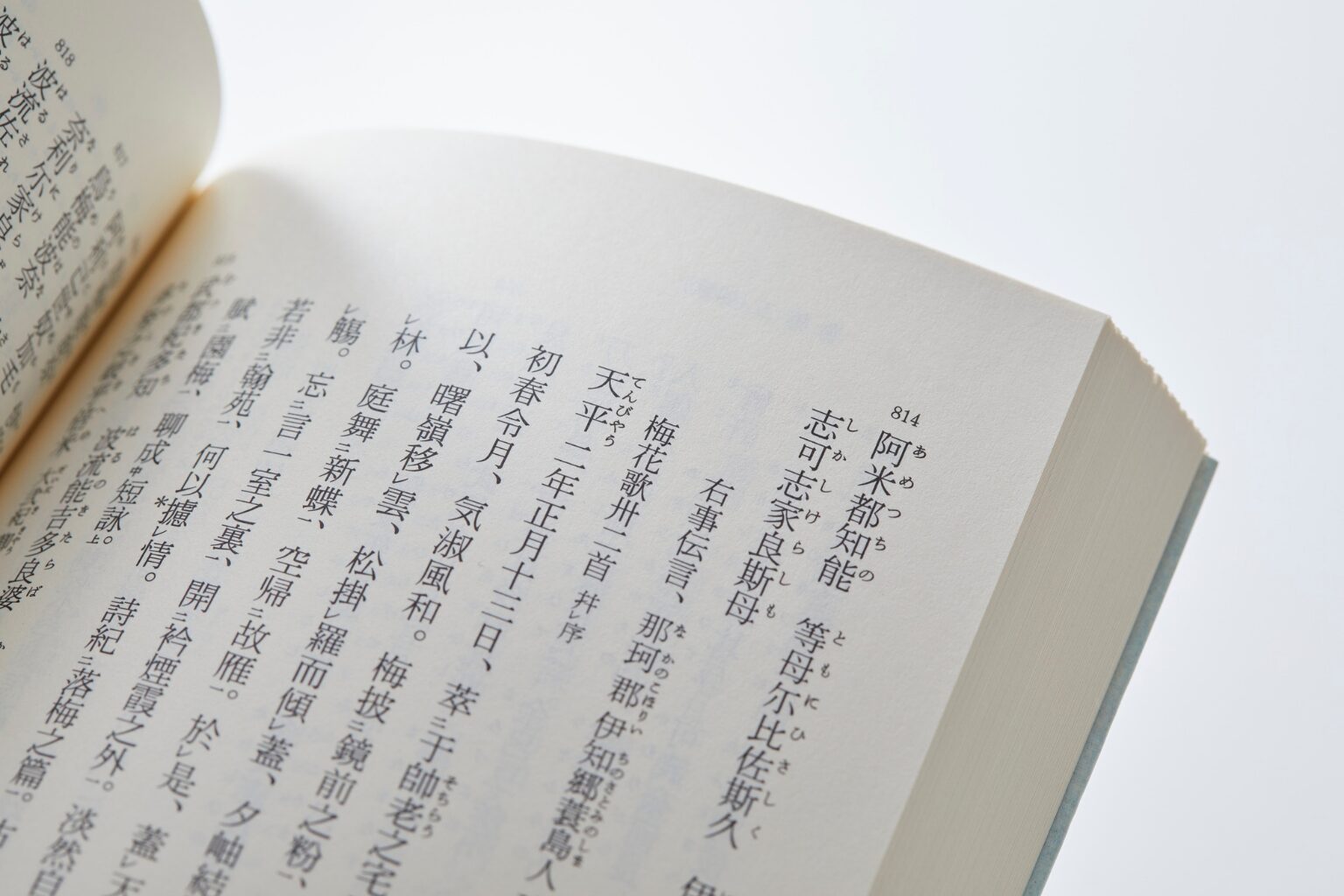

古文や漢文は「昔の言葉だから難しい」「誰が話しているのかわからない」と苦手意識を持つ生徒が多い科目です。実際、現代文のようにスムーズに内容が頭に入ってこないため、読み進めるうちに混乱してしまうケースも少なくありません。

しかし、文章の読み方にちょっとした工夫を加えるだけで、古文や漢文の世界がぐっと身近に感じられるようになります。櫻學舎の授業でも取り入れている「登場人物の整理」「地の文と発言の区別」「発言の方向を見極める」という3つの視点は、どの生徒にも効果的な基本ルールです。

さらに、問題演習のあとに自分の言葉で現代語訳し、簡単に要約する習慣を重ねることで、古文・漢文の感覚が自然と身につきます。この記事では、読解力を伸ばすための具体的な方法と、日々の勉強に活かせる工夫を紹介します。

古文・漢文が苦手になる理由

多くの生徒が「古文・漢文は苦手」と感じてしまう背景には、いくつか共通する理由があります。

まず大きな壁となるのが 言葉の違い です。現代の私たちが普段使っている日本語とは語彙や文法が異なるため、「単語の意味がわからない」「文の構造が見抜けない」といった状態に陥りやすくなります。その結果、内容を正しく理解できず、読むこと自体に抵抗を感じてしまいます。

次に、人物関係や会話の流れが追えない という点があります。古文や漢文には、複数の登場人物が登場して会話を交わす場面が多く出てきます。しかし「誰が話しているのか」「その言葉は誰に向けられているのか」が曖昧になりやすく、読み手が混乱してしまうのです。

さらに、「わからないまま読み進めてしまう」こと も苦手意識を強める要因です。現代文であれば前後の文脈から意味を補えることもありますが、古文・漢文ではそう簡単にいきません。つまずいたところを放置すると、文章全体が理解できなくなってしまいます。

このように、古文・漢文が難しいと感じるのは「内容が特別に複雑だから」ではなく、言葉・人物関係・読解のルールが現代文と異なるため なのです。裏を返せば、これらの壁を意識して取り除くことで、誰でも理解しやすくなります。

読解をスムーズにする3つのポイント

古文や漢文を読みやすくするには、「文章をどう整理して捉えるか」が鍵になります。特に次の3つのポイントを意識すると、内容理解がぐっと楽になります。

① 登場人物を整理する

まずは「この場面には誰がいるのか」を把握しましょう。

登場人物を頭の中で曖昧にしたまま読み進めると、誰が何をしているのか分からなくなり、内容がぼやけてしまいます。授業や演習の際には、登場人物をノートに書き出すのも効果的です。整理しながら読むことで、ストーリーを追いやすくなります。

② 地の文と発言を分けて読む

古文や漢文には、語り手の説明である「地の文」と、登場人物の会話である「発言」が混ざって登場します。ここを区別せずに読むと、流れを見失いやすくなります。

例えば、地の文は状況説明や心情描写が中心で、会話文は人間関係や事件の展開に直結します。この違いを意識するだけで、文章の役割が明確になり、理解がスムーズになります。

③ 誰から誰への発言かを見極める

会話が出てきたときには、「誰が、誰に向かって言っているのか」を意識しましょう。古文では主語が省略されることが多く、読み手が誤解しやすい部分です。直後の敬語表現や文脈のつながりを手がかりに、発言の方向を見極めることが大切です。

この習慣を身につけると、会話のやり取りが整理され、内容の理解度が一段と深まります。

この3つのポイントを踏まえて読むことで、古文や漢文が「ただの難しい文章」から「筋道を追える物語」へと変わっていきます。

実際にやってみよう|古文・漢文の読解ポイントを使った具体例

【古文の例】『伊勢物語』より

昔、男ありけり。女にあひにけり。世の中にいと忍びてあひけるを、人に知られで久しくなりぬ。

この文章を読むときは、次のように整理します。

- 登場人物の整理:「男」「女」が出てくる。

- 地の文と発言の区別:この部分はすべて地の文=語り手の説明。

- 現代語訳:「昔、一人の男がいた。女と関係を持った。世間に隠れて逢っていたが、長い間人に知られないままで続いた。」

- 要約:「男と女が、隠れて逢い続けていた。」

こうしてシンプルに整理すれば、文章の骨格がわかりやすくなります。

【古文の例】『大鏡』より

いと若うおはしましけるほどに、学問などせさせ給ひけるに、世の人目を驚かせ給ふ。

- 登場人物の整理:天皇(主人公)。

- 地の文と発言の区別:地の文。敬語が多いので主語は身分の高い人物。

- 現代語訳:「とても若くいらっしゃった頃に、学問などをなさっていたところ、世の人々を驚かせなさった。」

- 要約:「若くして学問を修め、人々を驚かせた。」

敬語表現から「誰が主語か」を判断するのがテストでの得点ポイント。

【漢文の例】『論語』より

子曰、「学而不思則罔、思而不学則殆。」

同じように整理してみます。

- 発言の見極め:「子曰」は孔子が語り始めたことを示す。

- 主語と述語の整理:「学んで思わなければ、道理を見失う。思うだけで学ばなければ、危険である。」

- 要約:「学びと思索は両方必要である。」

漢文も、まず「誰が言っているか」を押さえれば、内容が整理しやすくなります。

【漢文の例】『史記』より

人無遠慮、必有近憂。

- 構造の整理:「人、遠慮無ければ、必ず近憂有り。」

- 現代語訳:「人が遠い将来を考えなければ、必ず身近な心配事に直面する。」

- 要約:「先を見据えなければ、すぐ困難に直面する。」

短いながら「対句表現」や「必ず〜」の強調が定期テストで狙われやすいです。

【ポイント】

- 実際に例文を使って「登場人物」「地の文と発言」「主語と述語」「現代語訳+要約」を整理すると、理解の流れが具体的に見える

- 練習のたびにこの作業を行えば、古文・漢文への苦手意識が和らぎ、問題演習の効果が高まる

演習後の仕上げ学習|“現代語訳+要約”の習慣

古文や漢文の問題演習は、解いて丸つけをしただけで終わらせてしまいがちです。しかし、それだけでは知識が定着せず、次に同じような文章を読んだときにまたつまずいてしまいます。理解を本物にするためには「仕上げ学習」が欠かせません。

① 自分の言葉で現代語訳する

答え合わせをしたあと、その文章を自分の言葉で現代語訳してみましょう。教科書や参考書に載っている模範訳を写すのではなく、自分が理解した内容をかみ砕いて表現することが大切です。多少ぎこちなくても構いません。自分の頭で「こういう意味だ」と言い直す過程で、古文や漢文の言葉が現代語の感覚に近づいていきます。

② 要約して1〜2文にまとめる

さらに、内容を短くまとめる練習をしましょう。登場人物・出来事・気持ちなどを整理して、「結局この場面は何が言いたいのか」を1〜2文で要約します。これは古文や漢文の理解を深めるだけでなく、記述問題や作文の基礎力にも直結します。

③ 習慣化することが最大の効果

この“現代語訳+要約”の流れを毎回の学習で繰り返すと、古文や漢文に触れるたびに理解が積み重なり、読解のスピードと正確さが自然と上がっていきます。最初は時間がかかっても、続けるうちに「こういう展開ならこう要約できる」という感覚が身につきます。

問題を解くだけで終わらず、仕上げのひと手間を習慣化すること。それが古文・漢文を「読める」実感につながり、テストや入試で確実に点数に結びつく力となります。

まとめ|“読むルール”を身につければ古文漢文は怖くない

古文や漢文は「特別に難しい教科」ではありません。現代文と違うのは、言葉や表現のルールが異なるだけです。そのため、ルールを理解し、整理しながら読む習慣を持てば、確実に理解度は高まります。

今回紹介したポイントを振り返ると――

- 登場人物を整理する

- 地の文と発言を分ける

- 誰から誰への発言かを見極める

- 演習後に現代語訳と要約をする

この4つを意識するだけで、古文・漢文の文章はぐっと読みやすくなります。さらに、これらを繰り返し実践していくことで「昔の文章だからわからない」という苦手意識が「筋道を立てて読める」という自信に変わっていきます。

勉強のコツは、「解いて終わりにせず、現代語訳と要約までをワンセットにすること」。この習慣がつけば、定期テストや入試本番でも落ち着いて文章を理解し、得点につなげられるはずです。

古文・漢文は決して“怖い教科”ではありません。読むルールを知り、少しずつ慣れていくことで、確かな得意科目に変えていきましょう。