2025年度宮城県高校入試《社会》徹底分析と2026年度対策|資料読解と記述力を武器にする

2025年度の宮城県高校入試《社会》は、ただ知識を暗記しているだけでは得点につながらない内容でした。地理・歴史・公民それぞれで、資料を読み取り、理由を説明する力が求められ、短文記述問題が合否を左右しました。

たとえば産業構成や人口のグラフを読み解く問題、人権の歴史を史資料と結びつける問題、環境や国際協力に関する制度の意義を説明する問題など、思考力・表現力を幅広く試される設計でした。

この記事では、2025年度入試の出題傾向を振り返りながら、大問別の分析と具体的な対策を整理します。さらに、2026年度に向けた学習戦略や保護者ができるサポートの視点まで解説します。

「社会が苦手で点数が安定しない」「記述がどうしても弱い」という人も、この記事を参考にすれば、得点源に変えていく道筋が見えてくるはずです。

- 社会の勉強が「暗記ばかりで苦手」と感じている人

- 資料問題や記述問題で点数を落としてしまう人

- 来年の入試に向けて、地理・歴史・公民をバランスよく伸ばしたい人

↑春期講習の詳細は上記バナーをクリック↑

\ 無料学習カウンセリング実施中 /

試験概要と全体傾向

2025年度の社会は全6大問・100点満点・試験時間50分で実施されました。配点は第1問が15点、第2問〜第6問がそれぞれ17点と、ほぼ均等に設定されています。そのため、「どの分野を捨ててもよい」という戦略は通用せず、地理・歴史・公民すべてをバランスよく学習することが求められる試験です。

全体の大きな特徴は、資料読解と短文記述の多さです。地理では産業構成や貿易データの読み取り、歴史では史資料や文化財を題材にした問題、公民では議院内閣制や国際協力、環境問題など、実際の資料を根拠に考える問題が数多く出題されました。単なる知識暗記だけでは対応できず、「資料をどう読み取り、自分の言葉で説明できるか」が得点のカギとなりました。

また、記述問題は20〜60字程度の短文が中心で、限られた字数の中で「結論→理由→資料語」を組み立てる力が試されました。これは、模試や学校ワークでは正答できても、本番で時間を意識しながら書くと難しく感じる受験生が多い形式です。

総じて、2025年度の社会は「思考力・表現力重視」の流れが一層強まった試験でした。2026年度を目指す受験生にとっても、この傾向は続くと考えられ、資料を根拠に因果関係を説明する力が重要な学習テーマとなります。

2025年度の総括

2025年度の社会は、知識を「覚えている」だけでは突破できない試験でした。すべての大問で資料読解や短文記述が出題され、地理・歴史・公民それぞれにおいて「根拠を示しながら説明する力」が求められました。

地理

地理分野では、人口や産業構成、貿易などの最新データを読み取る問題が中心でした。グラフや表の数字をただ読むだけでなく、「なぜその傾向になるのか」を因果関係で説明する力が必要とされました。

歴史

歴史では、人権の歩みや外来文化の受容といったテーマが出題されました。単に年代や人物名を答えるだけでなく、出来事や制度の背景を踏まえて説明する力が重視されました。史資料を使った問題も多く、時系列を正しく整理することが重要でした。

公民

公民では、議院内閣制や予算の仕組み、Park-PFIのような制度活用、さらにSDGsやパリ協定といった国際的なテーマが登場しました。身近な話題をベースに、制度の仕組みと目的を自分の言葉で説明する力が試されました。

総じて2025年度の社会は、「資料をどう使って理由を説明できるか」が得点の分かれ目でした。暗記中心の学習に偏っていた受験生は苦戦した一方、普段から資料問題や記述練習を積んでいた受験生は安定した得点を取りやすかったと考えられます。

この傾向は今後も続くことが予想されるため、2026年度を目指す受験生は、単なる知識習得にとどまらず、「因果関係を整理する思考力」と「自分の言葉で表現する力」を重点的に鍛える必要があります。

大問別分析と対策

2025年度の社会は、6つの大問が地理・歴史・公民をバランスよく網羅し、それぞれで異なる力を試す内容となっていました。地理は統計やグラフを使った資料読解、歴史は史資料をもとにした時代背景の理解、公民は制度や時事を題材にした説明問題が中心です。

ここでは各大問を振り返りながら、「どんな力が求められたのか」「どこで失点しやすいのか」、そして「次年度に向けてどんな学習をすべきか」を整理します。大問ごとの特徴を知っておくことで、出題意図に沿った効率的な学習法を身につけられるはずです。

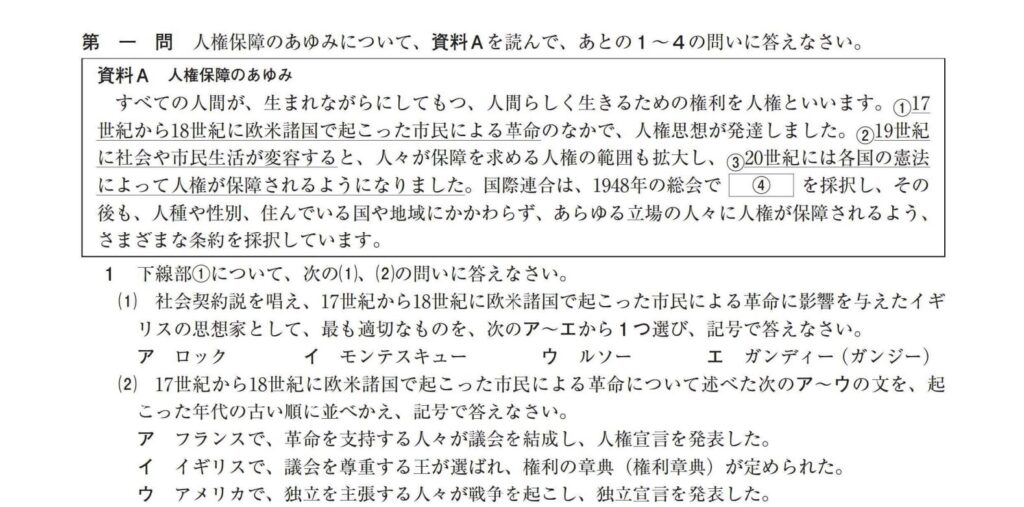

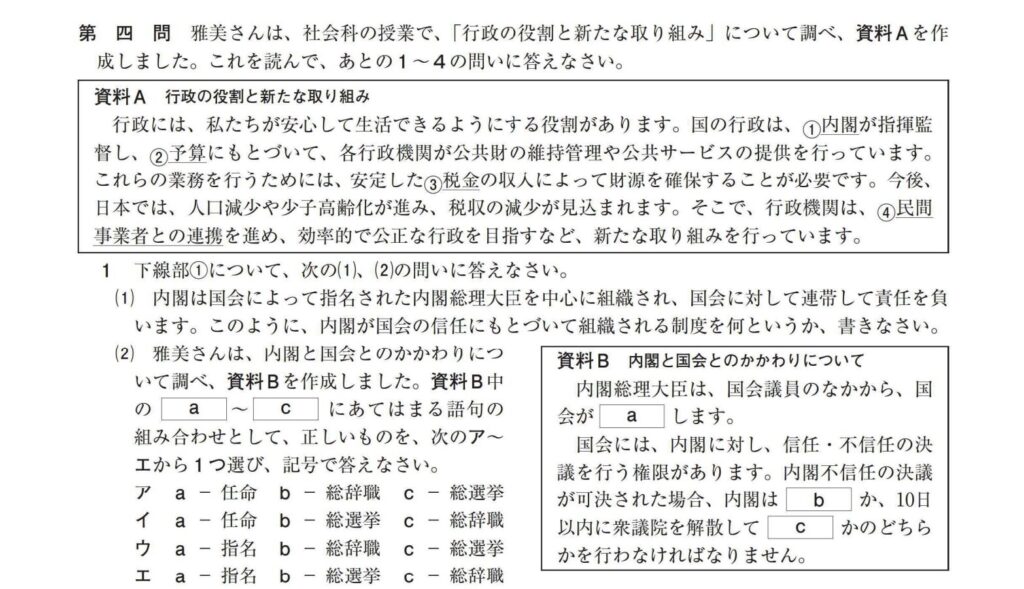

第1問:人権の歩み(歴史×公民連携)

第1問では、人権思想の発展を中心にした問題が出題されました。啓蒙思想、フランス人権宣言、世界人権宣言といった歴史上の出来事や文書を、時代順や思想家との関連で整理させる問題です。単なる用語暗記ではなく、思想の広がりと時代背景を結びつけて理解しているかが問われました。さらに、史資料を根拠にした選択や記述もあり、歴史と公民を横断する総合力が必要でした。

【よくある失点パターン】

- 年代や順序を取り違える(例:世界人権宣言より前にフランス人権宣言があることを混同)

- 思想家の名前だけ覚えていて、どんな考え方を唱えたか説明できない

- 文書名と内容の結びつけが不十分(例:「人民の自由」や「法の下の平等」をどの宣言で強調したか不明確)

【対策ポイント】

- 三段整理で覚える

- 年表を作成するときに、上段=人物(思想家)、中段=出来事、下段=宣言や文書、と3段で並べて整理すると流れが見やすくなります。

- キーワードを理由付きで説明

- 例:「ロックは社会契約説を唱え、政府は人民の権利を守るために存在すると考えた」

- 人物名+思想内容+背景の3点セットで言えるように練習する。

- 公民と結びつける

- 「今の日本国憲法にどうつながっているのか」を意識すると理解が深まり、記述でも説明しやすくなります。

この第1問は、歴史分野の中でも公民との接点が強いテーマなので、知識を単発で覚えるのではなく「思想の発展が現代の人権保障につながっている」というストーリーで整理すると高得点を狙えます。

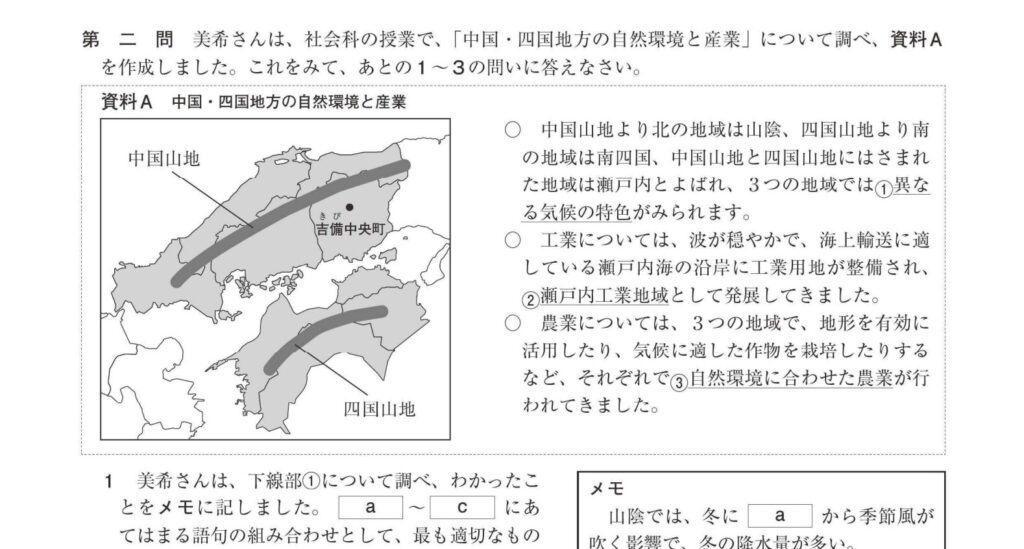

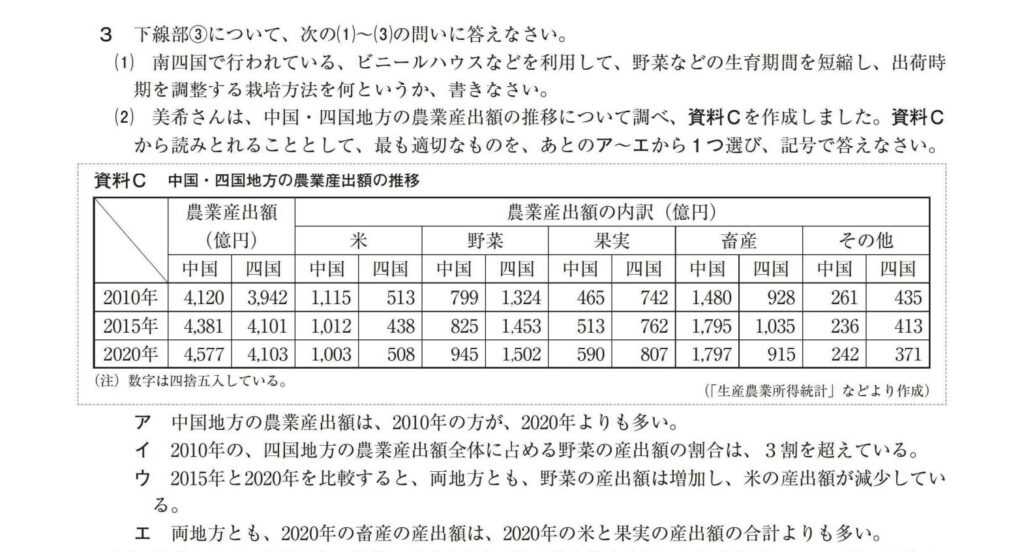

第2問:中国・四国地方(地理)

第2問では、中国・四国地方の気候・産業・地域特性に関する問題が出題されました。特に、瀬戸内工業地域の製造品出荷額の構成比や農業の作付け割合など、統計資料やグラフを正しく読み取る力が求められました。さらに、季節風や降水量の影響をふまえた地域の特徴、観光や輸送との関連も問われ、知識を“暗記”するだけでは対応が難しい形式でした。

【よくある失点パターン】

- 単位や割合を見落とす:億円・%などの表記を正確に読み取れない。

- 地域の特徴を因果で説明できない:例「降水量が少ない→ため池を利用した農業」が説明できない。

- 産業構成を表面的に暗記:製造品出荷額の順位だけを覚えていて、なぜその産業が盛んなのか答えられない。

【対策ポイント】

- 資料の読み方を訓練する

- グラフや表は「凡例・単位」を必ず確認し、増減・割合・比較の3点に注目する。

- 地域と自然条件を結びつける

- 「気候 → 農業」「立地条件 → 工業」「人口 → 産業構造」と因果で整理する。

- 例:瀬戸内は降水量が少ない→ため池利用→みかん栽培が盛ん。

- 地図とセットで理解する

- 中国山地・四国山地・瀬戸内海の位置を確認し、産業や気候の特色を地図上で整理する。

- 時事とリンクさせる

- 瀬戸内地域は近年「環境産業」「観光(しまなみ海道など)」にも注目。最新のニュースとつなげて理解すると記述で有利。

この大問は「グラフを正確に読み、地域特性を因果で説明できるか」が得点の分かれ目でした。暗記に頼らず、“なぜ”の説明をセットで覚えることが2026年度対策のカギです。

第3問:外来文化の受容(歴史)

第3問では、日本が古代から近代にかけて外国の文化や制度をどのように受け入れてきたかが問われました。具体的には、仏教や漢字の伝来といった古代の文化交流から、近代における工部大学校の設立など、産業近代化に向けた人材育成の史資料まで幅広く扱われました。

単に「どの文化が伝わったか」を覚えるのではなく、その時代の背景や目的を理解し、受容の意味を説明できるかが大きなポイントでした。また、史資料(工部大学校に関する文書など)を根拠に考える問題も出題され、知識と読解力を組み合わせる必要がありました。

【よくある失点パターン】

- 外来文化を「年代ごとの知識」として断片的に覚えているため、背景や目的と結びつけられない。

- 工部大学校のような近代化の事例で「何のために設立されたか」を具体的に説明できない。

- 「文化を受け入れた結果、日本社会にどう影響したか」の因果を整理できない。

【対策ポイント】

- 「文化→背景→影響」の流れで整理する

- 例:仏教伝来 → 政治的権威の強化 → 寺院の建立

- 例:工部大学校 → 近代化に必要な技術者養成 → 産業発展

- 時代ごとに比較する

- 古代:宗教・文字など精神文化中心

- 中世:宋・元との交流、貿易による経済文化

- 近代:西洋の科学技術・制度導入

→ 「何を受け入れたか」「何が変わったか」を時系列で整理する。

- 史資料に強くなる

- 出典文のキーワード(例:「技術者」「近代化」)を抜き出し、問われたテーマに即してまとめる練習をする。

この大問は、単なる知識暗記にとどまらず「時代背景を理解して説明できるか」が得点の分かれ目でした。2026年度に向けては、文化や制度の受容を“日本社会の変化”という視点で整理していくことが有効です。

↑春期講習の詳細は上記バナーをクリック↑

\ 無料学習カウンセリング実施中 /

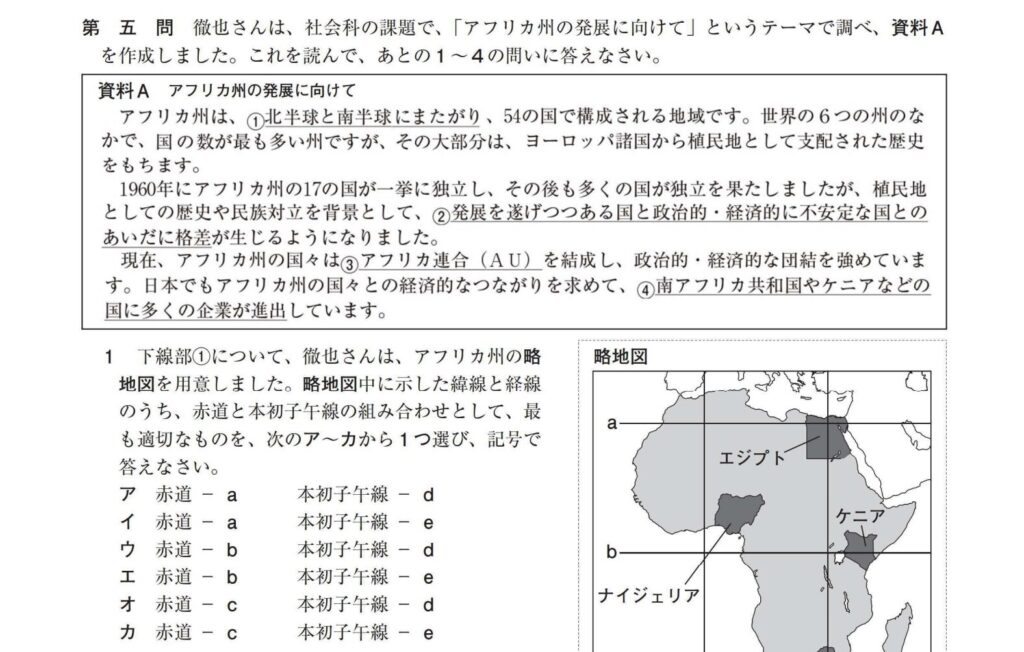

第4問:行政の役割・議院内閣制・Park-PFI(公民)

第4問では、日本の政治制度に関する問題が出題されました。具体的には、議院内閣制の仕組み(首相指名、内閣不信任と解散の関係、予算の先議権など)が問われ、制度の流れを正しく理解しているかが試されました。さらに、近年の社会制度を扱う題材として、Park-PFI(公園の整備・管理を民間企業に委託する仕組み)が登場し、その利点を記述させる問題も出題されました。

つまり、この大問では「憲法や制度に基づく原理的な知識」と「現代の政策や制度の活用事例」の両方を理解しているかがカギとなりました。

【よくある失点パターン】

- 内閣不信任案と衆議院解散の関係を混同する。

- 「予算は衆議院の優越」と知識で覚えているが、なぜそうなのか(国民の代表性の強さ)を説明できない。

- Park-PFIの利点を「お金がかからない」とだけ答えてしまい、不十分な説明になる。

【対策ポイント】

- 制度をフロー図で整理する

- 「国会が内閣を監督→不信任案→解散 or 総辞職」など、矢印で流れを描くと理解が深まる。

- 衆議院と参議院の違いを「任期・解散の有無・優越事項」で表にまとめる。

- 制度の意義を“理由付き”で覚える

- 例:予算は衆議院で先に審議する → 衆議院は国民の代表性が強いから。

- ただの暗記で終わらせず、「なぜその仕組みなのか」を必ず添える。

- 現代制度の具体例を理解する

- Park-PFI:民間活力を活用 → 公園の利便性や魅力向上 → 行政コストの削減

- 記述問題では「民間の工夫で利用者の満足度が高まる」といった観点まで盛り込むと高得点。

この大問は、「制度理解+現代的テーマの応用」をバランスよく問う典型でした。2026年度に向けては、公民分野を暗記で済ませず、「仕組みの理由」と「具体的な事例」に結びつけて説明できる力を養うことが大切です。

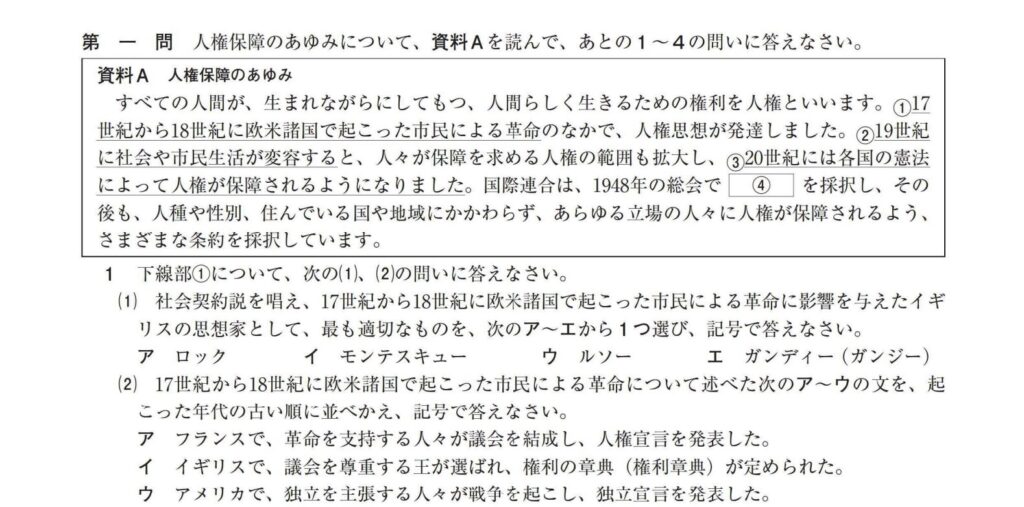

第5問:アフリカの発展(地理×国際)

第5問では、アフリカ大陸をテーマにした問題が出題されました。内容は多岐にわたり、経線・緯線の位置関係から始まり、アフリカ連合(AU)や地域統合、さらに主要な輸出入品目の特徴、日本企業の進出数の推移などを問う構成でした。加えて、日本が主導する国際会議 TICAD(アフリカ開発会議) に関する問題も扱われ、地理分野に国際関係や経済を融合させた典型的な「複合型問題」となっていました。

アフリカは日本の教科書では学習量が比較的少ない地域ですが、地理的特徴と国際社会の動きの双方を理解しているかが試された大問といえます。

【よくある失点パターン】

- 地図上での位置関係の誤り:赤道・経線・主要国の場所を取り違える。

- 輸出入品の特徴を単純に覚えているだけで、「なぜそうなるか」を説明できない。

- AUやTICADの意義を具体的に書けない(「協力のため」とだけ答えてしまう)。

- 日本企業進出数の増減を「多い/少ない」でしか表現できず、推移を根拠づけられない。

【対策ポイント】

- 地図力を鍛える

- 赤道・主要経線、サハラ砂漠、主要国(ナイジェリア・南アフリカなど)を位置で即答できるように。

- 産業構造を因果で説明する

- 例:資源輸出が中心 → 経済が国際相場に左右されやすい。

- 例:農産物の輸出 → 気候帯や植民地時代の影響が背景。

- 地域統合を比較で整理する

- AUとEUやASEANを並べ、「共通点・相違点」を表にまとめる。

- 例:共通=域内協力、相違=経済の成熟度や制度の進展度。

- 国際会議と日本の関与を理解する

- TICADの意義:日本がアフリカの自立発展を支援する枠組み。

- 記述では「アフリカの課題解決に協力し、国際社会に貢献」とまとめると得点しやすい。

この大問は、地理の知識を国際関係に応用できるかどうかを試す内容でした。2026年度に向けては、「地域特性」+「国際的枠組み」+「日本の役割」を結びつけて整理することが得点力アップにつながります。

第6問:環境問題と生活(公民×現代社会)

第6問では、環境問題の歴史と現代的課題がテーマになりました。具体的には、公害の歴史的事例から始まり、地球温暖化、そして国際的な枠組みである SDGs(持続可能な開発目標) や パリ協定 に関する出題がありました。さらに、京都市の食品ロス削減政策の事例を用いて、「施策の効果を説明する記述問題」 も登場しました。

暗記知識を答えるだけでなく、「課題 → 施策 → 効果」という因果関係を自分の言葉で整理する力が強く求められた大問です。

【よくある失点パターン】

- 公害の事例(四大公害病など)の知識はあるが、「なぜ問題になったか」を説明できない。

- SDGsやパリ協定を「環境を守るため」としか書けず、具体的な目標や意義に触れられない。

- 京都市の食品ロス削減策について「ゴミが減る」とだけ書き、社会的・経済的な効果を示せない。

- 記述で「結論」と「理由」のセットが抜け落ち、点数を取りこぼす。

【対策ポイント】

- 環境問題を「歴史 → 現在 → 未来」で整理

- 公害 → 地球温暖化 → SDGs・パリ協定、という流れで学習する。

- 例:公害=国内産業発展の負の側面 → 現在=国際的協力で地球規模の課題解決。

- 施策の意義を多面的に考える

- 食品ロス削減:環境負荷低減、経済的コスト削減、持続可能な社会づくり。

- 「誰にとってどんな効果があるのか」を意識すると記述が具体化する。

- 国際枠組みを説明できるようにする

- SDGs:17の目標のうち代表的なもの(貧困・環境・教育)を覚える。

- パリ協定:各国が温室効果ガス削減に取り組む国際的合意。

- 記述は「結論→理由→資料語」で書く練習

- 例:「食品ロス削減は廃棄物を減らし、処理にかかるエネルギーや費用を抑えられるから。」

この大問は、知識に加えて「社会的意義を自分の言葉でまとめる力」が鍵でした。2026年度に向けては、ニュースや地域の取り組みを題材にして、短文で効果を説明する練習を積んでおくことが有効です。

配点と時間戦略

宮城県の公立高校入試の社会は、全6大問・100点満点・試験時間50分で構成されています。配点は、第1問が15点、それ以外の第2~第6問が各17点と、ほぼ均等です。つまり、特定の大問を「捨てる」という戦略は通用せず、すべての大問で取りこぼしを減らすことが合格への近道になります。

時間配分の目安

- 第1問(人権の歩み)……7分

- 第2問(中国・四国地方)……8分

- 第3問(外来文化の受容)……8分

- 第4問(行政・議院内閣制)……9分

- 第5問(アフリカの発展)……9分

- 第6問(環境問題)……7分

- 見直し……2〜3分

このように、1問あたり7〜9分で解く意識を持つとバランスよく時間を使えます。

効率的に得点するためのポイント

- 資料問題は最初に「単位・凡例」を確認する

- 割合/人数/金額の区別を誤ると失点につながるため、解き始める前に必ずチェック。

- 記述は“型”を使う

- 「結論 → 理由 → 資料語」で40〜60字にまとめる。型があると迷わず時間短縮。

- 難問に固執しない

- どうしても答えが出ない問題は、根拠となる資料語を入れて暫定回答し、次へ進む。

- 見直し時間を必ず確保する

- ケアレスミス(数字の書き間違い・語句抜け)が最も大きな失点原因。

社会は「最後まで解き切ること」で点数が安定する教科です。得意・不得意に関わらず、全分野をまんべんなく解く意識と時間配分の徹底が合否を分けるポイントになります。

↑春期講習の詳細は上記バナーをクリック↑

\ 無料学習カウンセリング実施中 /

よくある失点パターンと克服法

社会は「暗記すれば点が取れる」と思われがちですが、2025年度の入試では資料読解や短文記述でのケアレスミスや説明不足が大きな失点につながりました。ここでは典型的な失点パターンと、その克服法を整理します。

① 時系列の取り違え(歴史)

- 失点例:フランス人権宣言と世界人権宣言の順番を混同。

- 克服法:年表を「思想家・出来事・文書」の三段で整理し、因果関係を矢印で結ぶ。

② グラフ・統計の読み間違い(地理)

- 失点例:%と実数(億円・万人)を混同して解答。

- 克服法:解く前に必ず「凡例・単位」を声に出して確認し、増減・割合・比較の3点を意識して読む。

③ 制度理解の不十分さ(公民)

- 失点例:「内閣不信任案→自動的に解散」と誤答(正しくは解散か総辞職を選択)。

- 克服法:制度をフロー図化して、国会・内閣・裁判所の関係を矢印で理解する。

④ 記述が抽象的すぎる

- 失点例:「環境を守るため」としか書けず、SDGsやパリ協定の意義を具体化できない。

- 克服法:「結論→理由→資料語」の型で練習。

- 例:「食品ロス削減は廃棄物を減らし、処理コストを下げ、持続可能な社会づくりに役立つ。」

2026年度に向けた学習戦略

2025年度の社会入試では「資料を根拠に説明する力」が求められました。この傾向は今後も続くと考えられるため、2026年度受験生は暗記にとどまらず、思考力・表現力を鍛える学習法を意識する必要があります。

① 秋(9〜11月):基礎知識+因果整理

- 歴史:年表を「人物・出来事・制度」の3段で整理し、因果関係を矢印で結ぶ。

- 地理:気候・産業・人口を「地域マップ」でまとめ、因果をセットで覚える。

- 公民:制度を「フロー図」「マトリクス」で理解(国会↔内閣↔裁判所の関係など)。

② 冬(12〜1月):模試・過去問で実戦練習

- 過去問を50分通して解き、時間配分(1問7〜9分)を体で覚える。

- 記述は「結論→理由→資料語」で40〜60字を目安に書く練習。

- 間違えた問題は「なぜ誤答したか」を分析し、同じミスを防ぐ。

③ 直前期(2月〜入試前):弱点補強+記述型強化

- 苦手分野(例:統計資料/制度理解)をピンポイントで復習。

- 模試や学校ワークの記述問題を繰り返し解き、スピードと精度を上げる。

- 最新ニュース(環境問題・国際会議など)を確認し、時事との関連を意識する。

学習の柱は3つ

- 因果で語る力:「なぜそうなるのか」を常に意識。

- 制度や仕組みを図で整理:フローやマップで理解を深める。

- 短文で説明する力:40〜60字で結論+理由をまとめる習慣。

保護者へのアドバイス

社会は暗記の比重が高い科目と思われがちですが、近年の入試では資料読解や短文記述での思考力・表現力が問われています。保護者のサポート次第で、子どもが「ただ覚える勉強」から「考えて書ける勉強」へとステップアップすることができます。

① 点数ではなく「取り組み方」に注目する

- 「また60点だったね」ではなく、「資料を根拠に説明できるようになったね」と過程を認める声かけを。

- 記述問題で一文でも筋が通っていれば、それは確実な成長です。

② 家庭でできる声かけ

- 「このグラフ、どんなことが読み取れる?」

- 「どうしてこの制度が必要なんだと思う?」

③ ニュースや身近な話題を教材に

- 食品ロス、気候変動、国際会議など、社会のニュースは入試と直結。

- 家族で話題にすると「教科書の知識」と「現実の社会」がつながり、理解が深まります。

④ 焦らず継続を支える

- 社会は直前に詰め込みやすい科目ですが、記述力は積み重ねが必要です。

- 毎日の勉強時間が短くても、「続けること」を後押ししてあげることが何より大切です。

まとめ

2025年度の宮城県高校入試の社会は、従来の「暗記重視」から一歩進んで、資料を根拠に考え、自分の言葉で説明する力を強く求める内容でした。地理・歴史・公民のすべてで、グラフや史資料、制度や政策の具体例をもとに短文記述が出題され、知識を使える形にしているかどうかが合否を分けました。

2026年度を目指す受験生にとって大切なのは、

- 因果で語る力(なぜそうなるのかを説明できる)

- 制度や仕組みを図で整理する力(フローやマップで理解を深める)

- 短文で表現する力(結論→理由→資料語を40〜60字でまとめる)

の3つです。

保護者の方にできるサポートは、点数の上下に一喜一憂するのではなく、「考える力」「説明できる力」が育っていることを認め、日々の継続を後押しすることです。

社会は取り組み方次第で確実に伸びる科目です。暗記科目から得点源へ――。 その一歩を今日から積み重ねていきましょう。

↑春期講習の詳細は上記バナーをクリック↑

\ 無料学習カウンセリング実施中 /