【令和7年度】仙台市の全国学力テスト結果分析|全国平均超の強みと、次年度に伸ばすべき課題

全国の小学6年生と中学3年生を対象に行われた「全国学力テスト」の結果が7月31日公表されました。

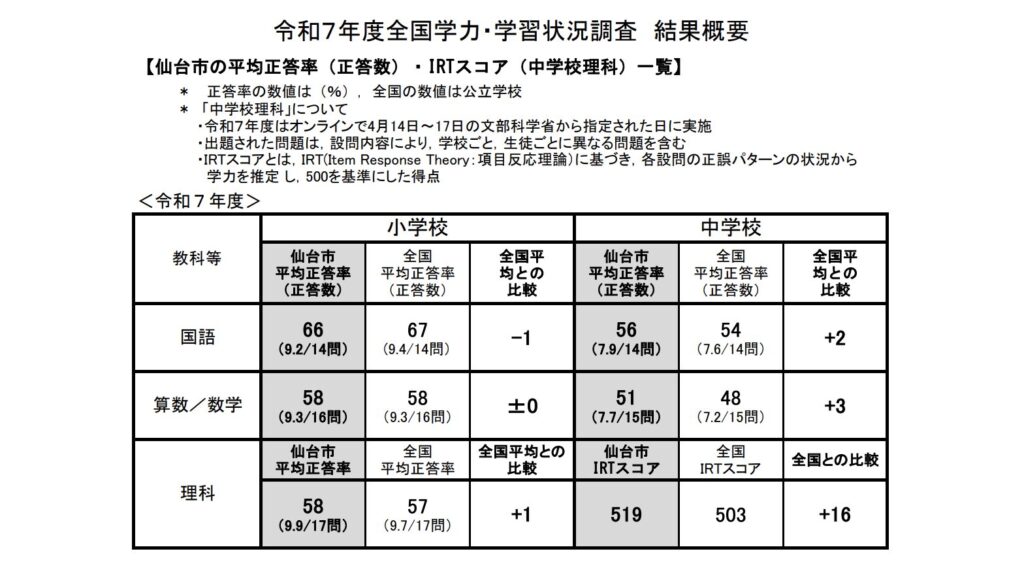

仙台市の子どもたちは、令和7年度全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)で、主要3教科すべてで全国平均をおおむね上回る成果を収めました。

特に中学校理科は全国比+16ポイントと大きくリードし、算数・数学でも応用問題で全国を上回るなど、基礎から応用までバランスの取れた学力がうかがえます。

一方で、国語の記述式やグラフ・表を使ったデータ活用問題、理科の探究的な学びの機会など、これから伸ばしていきたい分野も明らかになりました。

この記事では、仙台市の結果を保護者目線でわかりやすく解説し、各教科の強みと課題、そして家庭でできる学習サポートの具体例までをご紹介します。

お子さんの学びをさらに伸ばすヒントとして、ぜひ参考にしてください。

全体結果のまとめ

今回の全国学力テストで、仙台市の児童・生徒は主要3教科(国語・算数/数学・理科)すべてで全国平均をおおむね上回る成績を収めました。特に目立ったのは中学校理科の好成績で、難易度を調整したスコア(IRT)でも全国比+16ポイントという大きな差をつけています。

小学校算数・中学校数学でも、日常生活や応用的な場面に結びつく問題で全国平均を上回り、単位量や割合、図形、関数などの分野で安定した成果を出しています。一方、小学校国語や中学校国語では、会話や資料から情報を読み取る問題には強さを見せたものの、文章をまとめて書く記述式問題や、グラフや表を読み解き活用する問題では全国と比べてやや課題が見られました。

総じて、仙台市は基礎学力の安定感と一部教科での全国トップレベルの成果が光る一方、記述力・データ活用力・探究的学びの面ではさらなる伸びしろがあることが分かりました。次のセクションでは、こうした強みと課題を教科ごとに詳しく見ていきます。

教科別の強みと課題

今回の全国学力テストの結果を、教科ごとに詳しく見ると、仙台市の子どもたちが特に得意とする分野と、今後伸ばしていきたい分野がはっきり見えてきます。ここでは、小学校と中学校それぞれの結果を、全国平均との比較や設問ごとの傾向も交えて整理します。

小学校

国語

【強み】

平均正答率は66%で全国よりわずかに低いものの、「資料を読んで要点をつかむ問題」では全国より+1.8ポイント高い成績を残しました。例えば、表や図に書かれた情報を読み取り、必要な部分だけを抽出して答える課題に強さがあります。これは、授業での資料読み取りや、新聞・パンフレットなど多様な文章に触れる経験が効果を上げている可能性があります。

【課題】

一方で、文章全体の要旨をまとめて書く記述式問題では全国比-0.9ポイント、さらに無解答率が全国より高くなっています。「自分の言葉でまとめる」場面に苦手意識がある子が一定数おり、日常的に短くまとめて書く練習や、書いたものを推敲する経験を増やす必要があります。

算数

【強み】

平均正答率56%で全国比+2ポイント。特に「単位量あたりの値」や「割合」といった日常生活に結びつく計算問題に強く、スーパーの値引き計算や地図の縮尺など、実感を伴った数の扱いができています。

【課題】

短答式(数字や式だけを書く)問題の無解答率が12%とやや高く、基礎的な計算や変換を確実に行う力にバラつきがあります。基礎層の底上げを図る反復練習と、即時フィードバックが有効です。

理科

【強み】

平均正答率58%で全国と同水準ですが、「水の状態変化」などの概念理解問題では+1.9ポイントと好成績。現象の理由を理解して答える力が定着しています。

【課題】

実験や観察をもとに仮説を立てたり、考察をまとめたりする問題では全国との差がつきにくく、実験の経験不足が影響している可能性があります。

中学校

国語

【強み】

平均正答率58%で全国比+1ポイント。「会話の中の発言意図を読み取る問題」では+1.7ポイント高く、文脈から相手の意図を推測する力があります。これは、グループワークやディスカッションなど、相互交流を伴う学びが効果を上げていると考えられます。

【課題】

要旨をまとめる記述式問題では全国比-0.9ポイント、無解答率は21%と高めです。文章を構造的に整理して短くまとめる練習や、書き手の視点に立って表現を工夫する練習が不足しています。

数学

【強み】

平均正答率51%で全国比+3ポイント。「図形」や「関数」の応用問題では全国より4ポイント以上高く、公式や定理を活用して筋道立てて解く力が優れています。特に、複数の情報を関連付けて解答にたどり着くタイプの問題に強さがあります。

【課題】

表やグラフの情報を読み取り、そこから文章や数式で説明する「データ活用」分野では、無解答が目立ちます。統計的な見方や、数値を言葉で表現する練習を強化する必要があります。

理科

【強み】

難易度調整後のIRTスコアは519(全国平均503)で全国比+16ポイントという非常に高い成果です。知識の正確さと理解の深さが両立しており、理科分野全般で安定した力を持っています。

【課題】

探究的な学びの基盤となる「週1回以上の実験実施率」が61.9%と全国平均(76.8%)より低く、実験や観察を通じて自分で考えを検証する経験の不足が長期的に影響する可能性があります。

仙台市は、全教科で全国平均を上回る安定した学力を維持しつつ、特に中学校理科や算数・数学の応用問題に顕著な強みがあります。一方で、国語の記述式やデータ活用、理科の探究活動など、「自分の考えを表現し、根拠を示す力」にはさらなる成長の余地があります。これらの課題は、学校での授業改善と家庭での学習習慣の両面からアプローチすることで、着実に伸ばしていくことができます。

学力と学習習慣の関係

今回の全国学力テストの結果を、児童生徒質問紙のデータと照らし合わせると、学力の高さには日々の学習習慣や授業中の取り組み方が大きく関わっていることが分かります。仙台市の子どもたちの学び方を詳しく見てみましょう。

①課題解決への主体的な姿勢

小学生の「課題解決に自ら取り組む」割合は94.1%と全国平均(93.8%)とほぼ同水準で高く、授業や課題に前向きに取り組む姿勢が広く根付いています。

この主体性は、算数や理科の応用問題で全国平均を上回る成果につながっていると考えられます。ただし、課題に対して「やらされている」感覚ではなく、自分なりの目標や理由を持って取り組めるようになると、さらに効果が高まります。

②ICT活用の習慣

仙台市では、小学生の54.2%が「ICT端末を毎日活用」と回答しており、全国平均(46.7%)より高い利用率です。特に、毎日活用している児童は算数で平均+4ポイント高い傾向が見られました。

一方で、ICT活用が「調べ学習」で止まってしまうケースも多く、調べた結果をまとめ、グラフ化し、発表するといった活用の深まりが今後の学力向上の鍵となります。

③実験・観察の機会と理科の成績

理科の成績が全国トップレベルである一方、週1回以上の実験を行っている学校は61.9%で、全国平均(76.8%)より低い割合にとどまっています。

データからは、実験実施率が低い学校の生徒は理科のIRTスコアが-8ポイント下がる傾向があり、観察・実験を通じて「自分で確かめる」経験が、理解の深まりに直結していることが分かります。

④記述力の背景

国語の記述式問題やデータ活用問題で無解答率が高い背景には、「書く活動」の量と質の不足が見えます。授業内での記述活動は全国並みですが、書いた内容を振り返ったり、他者からのフィードバックを受けたりする機会はやや少なめです。

自分の意見を文章で整理し、第三者に伝える経験を日常的に積むことが、国語だけでなく理科・社会の説明問題の得点力にもつながります。

仙台市の子どもたちは、学習への前向きな姿勢やICT活用など、学力を支える土台をしっかり持っています。しかし、その土台をさらに強固にするには、

- ICTを使った深い学びの実践

- 実験・観察など探究的活動の充実

- 書く活動の量と質の向上

が不可欠です。これらを意識して家庭学習や学校の授業を組み立てることで、全国との差をさらに広げることができます。

櫻學舎の見解と分析

今回の全国学力テストにおいて、仙台市の児童・生徒は「全国平均を安定して上回る学力」を示しました。特に中学校理科のように、深い理解が求められる教科で顕著な成果が出たことは、地域の教育力の高さを示す好例です。

しかし、私たち櫻學舎はこの結果を「安心材料」として受け止めるだけではなく、「さらに伸ばせる伸びしろの大きさ」として注視しています。特に次の3つの観点に注目しています。

強みは「基礎+応用の安定感」

算数・数学の応用問題や理科の概念理解で全国を上回っていることは、日々の授業での積み重ねがしっかり機能している証拠です。特に理科の高得点は、知識だけでなく理解を伴った学びが定着している結果と考えられます。

課題は「書く力」と「データ活用力」

国語の記述式問題や、グラフ・資料を読み解く問題で全国との差が小さいことから、「情報を整理し、自分の言葉で説明する力」が十分に伸びきっていないと見られます。これは定期テスト対策だけでは養いにくく、日常的なトレーニングが必要な領域です。

家庭と塾での取り組みの重要性

学校だけでなく、家庭や塾でのサポートが成績向上のカギになります。例えば、短時間でも「今日のニュースを要約してみる」「表やグラフから読み取れることを説明する」など、日常会話の中に学びを組み込むことで、表現力や論理的思考が自然に鍛えられます。

家庭でできるサポート方法

今回の全国学力テストの結果から見えてきたのは、「日々の学習習慣」や「自分の考えを言葉にする経験」が、学力の差に直結するということです。保護者の方が家庭でできるサポートは、難しい指導ではなく、小さな声かけや学習環境の工夫で十分に効果があります。

① 記述力を伸ばすには「話す→書く」の習慣づけ

記述式問題での無解答率が高かったことから、自分の意見を言葉にし、さらに文章にまとめる力を伸ばすことが必要です。

- 夕食時などに「今日学校で楽しかったことは?」「どうしてそう思ったの?」と問いかける

- 答えを話したあと、「一言でまとめるとどうなる?」と要約させてみる

- 書いた作文や日記を一緒に読み、「ここはいいね」「もう少し詳しく教えて」とコメントする

こうした日常的な会話が、思考と言語化のトレーニングになります。

② 実験や観察の体験で「理科力」を育てる

理科の点数は高い一方で、探究的な学びや実験の回数は少なめという結果でした。自宅でもできる“観察力・考察力”を育てる体験を意識的に増やしてみましょう。

- 天気や植物の変化を記録する「家庭版観察日記」

- 調理や洗濯など、日常の中の科学(お湯が沸騰する/せっけんの泡立ち など)に注目して話題にする

- 家庭でできる簡単な実験(氷と塩の温度変化、磁石と金属など)を一緒に試す

結果を観察し、「なんでこうなったのかな?」と親子で考えることが、理科の思考力につながります。

③ ICTの“受け身利用”から“活用型”へ

ICT端末の使用率は高く、特に毎日使っている生徒の方が得点が高いというデータもあります。しかし、動画を見るだけの受け身利用に偏っていないかチェックすることも大切です。

- 学校の配信課題を「どこがわからなかった?」と一緒に見直す

- 自分のまとめノートや発表資料をデジタルで作る習慣を促す

- データや図を見て「説明してみて」とプレゼンのような体験をさせる

学びを「人に伝える」という視点で活用することで、学力の定着も一層深まります。

学習の主役はあくまで子どもですが、家庭の関わり方ひとつで、その伸び方は大きく変わります。親が「教える人」になる必要はありません。「一緒に考える人」「見守る人」として、日常の中で支えていきましょう。

保護者が意識したいポイント

学力テストの結果は「点数」だけで一喜一憂しがちですが、大切なのは「なぜその点数だったのか」を見つめ、次につなげることです。保護者としてできる意識づけのポイントを3つご紹介します。

結果は「成長の手がかり」として見る

学力テストは順位や偏差値を競うものではなく、お子さんの得意・苦手や、学習のつまずきを見つける手がかりです。

- どの教科でどのような設問に強かったか

- 無解答の問題や記述式の内容にどんな傾向があったか

- どんな学習習慣がその結果に影響しているか

このような「気づき」を見つけていくことが、次のステップを踏むうえで非常に重要です。

「学ぶ姿勢」を評価し、励ます

テストの点数や平均との比較だけでなく、「どう学んでいたか」「どんな工夫をしていたか」を認め、声をかけることで、学びに対する前向きな姿勢を育てられます。

- 「毎日こつこつ勉強していたね」

- 「この問題、前よりもよくできているね」

- 「この設問に答えたの、よく考えたね」

こうした具体的な承認は、次への自信とモチベーションになります。

学校任せにせず、情報を“見える化”する

今回の結果からも、「ICTの活用状況」や「理科の実験頻度」など、学力以外の環境も学習に大きく関係していることが分かります。保護者自身も、以下のような観点で学校や塾との連携を考えていきましょう。

- 学校でどんな学び方をしているか(ICT・記述指導・探究など)

- 家庭でどんなサポートが効果的か(教材、時間、声かけなど)

- 成績以外の学びの姿勢(やる気・工夫・継続力)をどう見るか

これらを話し合える場を学校や塾と持ち、子どもの学びを「チームで支える」姿勢が大切です。

点数は、子ども一人ひとりの可能性を測る「通過点」にすぎません。保護者が見守り、対話を重ねていくことが、子どもの未来を広げる最も大きな力になります。

まとめ

今回の全国学力テストでは、仙台市の児童・生徒は主要3教科すべてで全国平均を上回り、特に中学校理科では全国比+16ポイントという際立った成果を挙げました。算数・数学の応用問題や国語の読解力など、日々の授業や学習習慣の積み重ねが確かな結果につながっています。

一方で、国語の記述式やデータ活用問題、理科の探究的学習機会といった「自分の考えを整理し、根拠をもとに説明する力」には伸びしろがあります。これらの課題は、学校の授業改善と並行して、家庭でも日常的に意識的なサポートを行うことで着実に伸ばすことができます。

保護者が子どもの得意・苦手を具体的に把握し、日常生活に短時間の学びや探究の機会を取り入れることは、点数以上に「学びを楽しむ力」を育てます。学校と家庭が連携して取り組めば、仙台市の子どもたちはこれからも全国をリードし、より豊かな学力と表現力を身につけていくことでしょう。